Cet article sur le Front Populaire, 90 ans après l’année 1934 qui a vu sa naissance, a été écrit en février 2024. Il est paru dans la revue Contretemps N° 61 (avril 2024). Il décrit comment la réaction syndicale unitaire s’est couplée avec un processus politique, pour former un vaste Rassemblement populaire de plus de 100 organisations au tout début de 1936, avant le victoire électorale puis la grève générale. La Ligue des droits de l’homme (LDH) a joué un rôle dans l’animation du processus fédérateur.

- Télécharger l’article : Mémoire vivante du Front Populaire

Mémoire vivante du Front Populaire (1934-2024)

Jean-Claude Mamet. Le 21 février 2024.

On m’a demandé d’évoquer les journées des 6 et 12 février 1934. Et j’ai fait un cauchemar !

« Tout commence par une ambiance morose où il nous faut encore subir les paroles interminables du Président. C’est en janvier. Le Président veut une loi, mais c’est flou. Il évoque les immigrés et la sécurité. Mais l’image qui troue la nuit est celle d’un général en retraite, sur une chaine de télé inconnue de moi. Mais son cri d’alarme a été tellement strident que toutes les chaines l’ont répercuté. Cet homme galonné, dans son uniforme, appelle crument la gendarmerie et la police à riposter par les armes, sans vergogne, face à l’insécurité galopante. Un attentat au couteau vient d’avoir lieu. Je crois qu’un Malien ou un Nigérien en est l’auteur. Trois personnes sont mortes, dont un enfant. Le général vocifère : « La France a été humiliée en Afrique, il faut maintenant riposter si elle ne veut pas être humiliée sur son territoire ». « Humiliée », le mot circule partout. Il demande aux forces de l’ordre de tirer contre des suspects, et une libération du port d’arme pour toute la population, prenant l’exemple des Etats-Unis et de Tel Aviv où il a vu des images de familles armées se promener avec leurs enfants dans leur poussette. Des syndicats de policiers appuient bruyamment. Au même moment, une personnalité amie du Président depuis 2017, discrète jusqu’ici parce que menacée par la justice pour un scandale financier, se voit innocentée faute de preuves. Elle se lâche, elle craint une dérive, elle a son propre agenda. Résultat : la loi du Président pourrait bien être retoquée à l’Assemblée. Nouvelle « humiliation ». Ebullition politique. Un groupe d’extrême-droite nommé Reconquête ! appelle à manifester Place de la Concorde. Une flopée de groupuscules se joignent à l’appel. Une tribune de militaires en retraites, de policiers, prend parti. Il ne sera pas dit qu’un politicien corrompu fait la morale et la loi dans ce pays. De tous côtés le ton monte. Le principal groupe d’extrême-droite appelle lui aussi à manifester, mais « dans le calme et sans violence », place de l’Opéra. Des groupes de gauche radicale appellent aussi, à la fois contre le Président (en très grande difficulté) et contre l’extrême-droite. La journée se termine par des violences dans plusieurs quartiers. On relève un mort et beaucoup de blessés. Résultat : le vote n’a pas lieu. La confusion est à son comble. Mais l’intersyndicale, jusqu’ici paralysée, décide d’appeler à une grande journée de grève et de manifestation pour la semaine suivante. Aussitôt, les forces de gauche surmontent leurs querelles et appellent aussi. La journée réunit plus de 3 millions de personnes dans les rues, dont 500 000 à Paris. Sursaut. »

Cauchemar ou réalité ?

Alors que les anniversaires historiques semblent devenus un rituel répétitif, personne ne semble avoir envie d’évoquer février 1934. Il y a dix ou vingt ans, on aurait dit que ce passé était dépassé. Certes, à gauche, ou dans le syndicalisme, le souvenir du Front populaire reste vivace. Il y a même eu un épisode- appelé le Font de Gauche (2009-2016) – noyé dans la confusion et où les syndicats étaient restés à bonne distance.

Mais la configuration historique d’où émergea le Front Populaire entre 1934 et 1936 semblait avoir épuisé sa portée transformatrice. L’histoire ne se répète pas.

Ne sommes-nous pas justement dans un scénario en partie répétitif, en partie très différent et porteur d’enjeux d’un nouveau type ? Ainsi, si la menace d’un coup de force violent et antiparlementaire était bien réelle, personne (à ma connaissance) n’imaginait vraiment en 1934 la possibilité d’une victoire électorale du mouvement très politique des Croix de Feu du colonel de la Rocque (un nationaliste ancien combattant), ou de l’Action française monarchiste, alors très puissante. Il a fallu attendre 1940, avec le Front populaire délabré et la guerre perdue, pour que le démon dont la France était enceinte sorte en plein jour. La société qui acclama le Front Populaire naissant en 1935 était donc en même temps travaillée par des idéologies identifiée sous la bannière nationaliste « ni de droite ni de gauche », la stigmatisation de la main d’œuvre immigrée accusée de prendre la place des « Français », et la montée d’un antisémitisme forcené. La Ligue des droits de l’homme (LDH) alerte et mobilise. La confusion des idées s’insinue y compris dans le mouvement ouvrier. Ainsi : le courant Belun, dirigeant CGT devenu anticommuniste à la fin des années 1930 (et soutien de Vichy), la scission de droite au PS avec Marcel Déat (jusqu’à l’extrême-droite en 1940) et le Parti Populaire Français de Jacques Doriot, exclu du PCF pour indiscipline, et qui deviendra un supporter du nazisme. L’historien Gérard Noiriel a décrit cette nébuleuse de confusion : « La combinaison des arguments xénophobes et antisémites permit de souder dans un front commun une partie des classes populaires, du patronat et des professions libérales… » pour produire Vichy (Noiriel-Agone-2018). Il précise : « Quand le social et le national sont en concurrence et que les circonstances imposent de choisir, c’est le national qui l’emporte ». Et produit le pire. Mais l’éventualité d’extrême-droitisation, si elle était une possibilité, n’était pas une fatalité.

Alors il vaut la peine de mieux cerner l’extraordinaire enchainement des évènements et leur imbrication qui s’inaugure dans les premiers mois de 1934, jusqu’au « Rassemblement populaire » de 100 organisations à la fin de 1935.

Le ressort antifasciste bouscule les vieux schémas

Avant 1934, la classe travailleuse n’est pas particulièrement mobilisée. La crise économique mondiale (le krach de 1929-30) a atteint la France avec retard, mais les mobilisations marquent le pas. Le désespoir social se répand dans la société : il n’y a plus beaucoup de grèves mais des marches de chômeurs (organisées par la CGTU et le PCF), les artisans et les paysans sont appauvris et révoltés, les impôts fortement critiqués. Des meetings et des manifestations montent en puissance. Sur le plan politique, la gauche (radicaux et socialistes) a certes gagné les élections de 1932, mais se montre incapable de stabiliser un gouvernement. Les Présidents du Conseil (nous sommes dans une république parlementaire) ne durent pas et démissionnent. C’est la pagaïe.

En fait le paradoxe comparatif 1934/2024 est le suivant. Le mouvement ouvrier est d’une certaine façon plus éparpillé au début de l’année 1934, qu’aujourd’hui au début de 2024. La scission de la CGT avait eu lieu en 1921, pour des raisons très politiques : l’immense effet décapant de la Révolution russe, suivant le traumatisme de la guerre et de « l’union sacrée ». Les « confédérés » de la CGT refusaient d’être soumis à la discipline de l’Internationale syndicale rouge (ISR) et de la tutelle sans fard de la Section française de l’Internationale communiste (SFIC ou PCF) qui officialise en 1929 sa fonction prééminente sur le mouvement ouvrier. Résultat ? Malgré le succès et l’enthousiasme des premières années, la CGTU (U comme « unitaire ») était en régression. André Delmas, du Syndicat national des instituteurs CGT à l’époque, dans ses écrits et « mémoires » (Lefranc-1974) estime à 600 000 les effectifs CGT et 200 000 ceux de la CGTU. En 2015, l’historienne Danièle Tartakowsky (pour l’Institut d’histoire sociale (IHS) CGT) estime les écarts plus resserrés : 500 000 CGT, 260 000 CGTU (Histoire de la CGT-Editions de l’Atelier). Mais la CGTU a fait une percée chez les cheminots (qui poussent à l’unité syndicale avant celle des confédérations), les métallos, le secteur privé (notamment les ouvriers spécialisés et les jeunes), c’est-à-dire des secteurs en expansion. La France industrielle et des grandes entreprises émerge avec retard, mais restructure le monde ouvrier.

Les clivages intersyndicaux sont donc très vifs. Mais la double crise, économique et politique, suscite des initiatives pour tenter de les dépasser. Le 9 novembre 1930, parait l’appel signé par 22 syndicalistes venant de la CGT, de la CGTU, et des autonomes, qui se nommera le Manifeste des 22, et appellera à agir pour l’unification syndicale sur la base principielle de la Charte d’Amiens CGT de 1906 (donc à distance des partis politiques). Cet appel (où figure par exemple le syndicaliste révolutionnaire Pierre Monatte, d’abord attiré par le PCF puis vite exclu en 1924) a un certain retentissement qui oblige la CGT et la CGTU à en débattre. Mais les deux organisations campent sur leurs identités d’origine et l’appel finit par s’auto-dissoudre à la fin de 1931. Néanmoins cet échec n’abolit le ressort unitaire, d’autant que les deux grands syndicats perdent des dizaines de milliers d’adhérents déçus ou découragés. Un mouvement de rapprochement par la base se développe, parfois jusqu’à des fusions de fédérations (exemple : cheminots), ou des doubles adhésions (à la CGT et à la CGTU), comme le décrit en détail Gérard Coste, retraité de la Poste, dans la revue Les Utopiques (N°5-juin 2017) de l’Union syndicale Solidaires. Cette poussée du terrain, articulée peu à peu avec la reprise de contact officielle entre les deux syndicats (mais pas avant la fin de 1934), débouchera comme on le sait sur la réunification de la CGT en mars 1936 au congrès de Toulouse, juste avant la grève générale.

Quant aux partis de gauche, notamment le PS et le PCF, la situation est pire que la simple séparation. Il règne l’insulte stratégique, issue de la scission de Tours (1920), demeurée une plaie ouverte. Alors que le climat politique était déjà infesté par les groupes fascisants, royalistes, ou d’anciens combattants (l’Action Française, les Croix de feu), ulcérés par le système de la 3ème République en crise permanente, du côté du PCF (SFIC) Maurice Thorez avait déclaré au Comité Central en janvier 1934 : « Nous ne cherchons en aucun cas un accord avec la direction du Parti socialiste, …que nous considérons à juste titre comme un ennemi ». Il ajoute cependant vouloir « la lutte commune avec les ouvriers socialistes, contre les chefs… ». C’est la célèbre double théorie du « social-fascisme » et du « Front unique à la base ».

Le Parti socialiste (SFIO) échoue après 1932 à stabiliser un gouvernement avec les Radicaux (qui sont, comme républicains historiques, au centre de la vie publique), mais il est parcouru de tensions. Un groupe antimarxiste nommé « néosocialistes » le quittent sur sa droite (avec Marcel Déat). Et sur sa gauche une aile « classiste » se précise avec Jean Zyromski, Marceau Pivert (et plus tard des trotskystes), notamment sur Paris. Ce groupe pousse à l’alliance avec le PCF, ce que la direction PS refuse. Celle-ci ne propose… rien, alors que les dangers menacent. Seul Léon Blum tente de prendre des initiatives parlementaires, non pas pour « prendre » le pouvoir, mais tenter une « occupation préventive, destinée à défendre la République contre une tentative de coup de force » explique Georges Lefranc (Histoire du Front Populaire- Payot-1974). Ce « coup de force », Blum le sentait imminent. Il surgit le 6 février 1934.

Dès lors commence une séquence qui remue le paysage politique de la cave au grenier. Mais au point de départ, on voit que les distances entre les organisations (syndicats, partis), voir les fossés, étaient larges ! Ils seront comblés en quelques mois, suffisamment pour transformer totalement la situation.

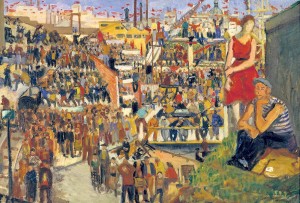

Ci-contre : 12 février 1934- unité syndicale rétablie dans la rue

Ci-contre : 12 février 1934- unité syndicale rétablie dans la rue

La rue invente la stratégie de l’unité

Au soir du 6 février 1934, après les émeutes des « ligues » fascistes, on relève 17 morts (dont un policier) et des centaines de blessés. Un grand nombre d’organisations d’extrême-droite avaient appelé à manifester en direction de l’Assemblée nationale, ulcérées par l’affaire Stavisky, un escroc affairiste soupçonné d’être soutenu par des députés ayant profité de son système. Le préfet de police Chiappe est aussi accusé d’avoir freiné l’enquête (et Stavisky meurt fort opportunément d’une balle qui fera penser à un suicide). Evidemment le gouvernement radical est soupçonné de le couvrir. Les groupes antiparlementaires se déchainent. L’exigence « d’ordre » et de démissions monte en flèche. Le radical Daladier est nommé Président du Conseil. Il tiendra un jour. Un débat d’historiens existe pour déterminer si les manifestants du 6 février voulaient vraiment pénétrer dans le palais Bourbon, ou si les objectifs des uns et des autres n’étaient nullement coordonnés. Mais le fait politique, c’est que la rue a fait tomber un gouvernement, non des mois ou années plus tard, mais immédiatement. Personne ne peut rester les bras croisés.

Or, à gauche, ce ne sont pas les « politiques » qui prennent l’initiative, mais les syndicats, et en l’occurrence la CGT. Il faut cependant noter une manifestation PCF très réprimée le 9 février– des élus communistes avaient d’ailleurs participé au 6 février dans un mélange étonnant de confusion. L’appel CGT à la journée de grève et de manifestation du 12 février fédère rapidement tout le monde. La CGTU en aurait été incapable, de par son poids, voire son orientation. Néanmoins, les deux stratégies, à priori très éloignées, se sont croisées dans l’action.

Jusqu’ici, la CGT agissait pour un « plan » national de réformes, comprenant des nationalisations et une bataille pour l’emploi. La visée était aussi politique. Cette stratégie est inspirée du socialiste belge Henri de Man, qui propose un « Plan du travail » en 1933. La CGT convoquera des Etats Généraux du Travail en avril 1934 à la Mutualité. Mais la CGTU estimera que c’est un plan « fasciste » ! Elle boycottera. La CGTU se bat pour des revendications, pas pour un « plan ». Par ailleurs, dans la SFIO, le plan CGT est également mal vu, par Léon Blum par exemple, qui en dénonce l’ambiguïté (« l’économie mixte » est un leurre, argumente-t-il) lorsque cette idée vient en débat dans le parti.

Mais pour le 12 février, comme le fait remarquer Danièle Tartakowsky en 2015 : « La CGT abandonne sa campagne en faveur d’un plan de réformes structurelles pour se résoudre à une grève politique ». Son appel s’adresse en effet à la population, pas seulement aux salarié-es. La CGTU y appelle presque aussitôt.

Entre CGT et CGTU les conceptions de l’unité syndicale sont également très divergentes. Suite à la poussée unitaire à la base (depuis le Manifeste des 22 et ses suites), la CGT se prononce d’emblée pour l’unification, se sachant majoritaire et voulant effacer à son profit la cassure de 1921. La CGTU est contre : elle défend « l’unité d’action », sur des objectifs précis. Cependant, même si la CGT plante la date du 12 février dans une situation politique agitée, elle demeure hésitante. Ce n’est pas Léon Jouhaux, son secrétaire général (de la tradition « syndicaliste révolutionnaire », mais un peu oubliée) qui l’a proposé, mais une fédération. La crainte était l’échec, puisque dans la situation, ce sont les droites qui donnent le ton. L’autre crainte est de se faire dépasser par une action non traditionnelle. C’est pourquoi ni la CGTU, ni la CFTC, ni le PCF ne sont invités à la préparation.

Mais le fait politique, c’est que le 12 février apparait comme une date incontournable « d’unité d’action » réalisée, non pas pour un « plan », mais pour riposter au fascisme et pour la démocratie. Ainsi les positions divergentes se rencontrent. Et tout le monde se rallie. L’Humanité y appelle ses lecteurs-trices. Deux discours traversent alors le PCF : l’ancien contre le « social-fascisme », puis un glissement de plus en plus prononcé vers un « front » unitaire, y compris avec les radicaux (plus même qu’avec les socialistes !). Ce glissement politique arrive de Moscou (effrayé par l’Allemagne nazie), même s’il zigzague un peu. Là aussi des débats d’historiens s’interrogent sur le rôle qu’aurait joué Thorez pour convaincre Moscou.

Le 12 février fut un grand succès. Numérique avec des centaines de milliers de personnes dans les rues. Mais peut-être surtout symbolique parce que les deux cortèges syndicaux, CGT et CGTU, d’abord séparés, se rejoignent place de la Nation. Et que les partis politiques jouent le jeu du soutien sans volonté de leadership. Le Front Populaire commence dans la rue, avant de devenir un rassemblement pérenne, social et politique, antifasciste et démocratique. Une alchimie nouvelle se forge par une myriade d’initiatives, qui invente ses propres règles en marchant au consensus.

Le puzzle du Front populaire rassemble ses pièces

Tout le monde n’avait donc pas été invité par la CGT le 12 février, mais tout le monde s’est invité. Même si ce sont les syndicats et les partis de gauche qui pèsent le plus, cette force n’a pu donner sa pleine énergie que par une extension citoyenne et populaire. Mais il a fallu vaincre les vieilles rancunes et leur rhétorique dépassée par le contexte d’urgence.

On l’a dit : la stratégie « planiste » de la CGT, qu’elle voulait conforter, a été refusée nette par la CGTU qui la qualifie de « fasciste ». Et le PS n’était guère plus enthousiaste. Son aile gauche cherchait la jonction avec les communistes, mais rien n’était simple, en dépit du tournant moscovite. Dans le PCF, Jacques Doriot (maire de Saint-Denis) voulait ardemment l’unité, mais comme il a eu raison trop tôt, il a été exclu en juin 1934. Il l’a très mal pris et on connait son évolution…

Lorsque le sectarisme reste incrusté, une force médiatrice peut débloquer la situation. Ce fut en partie la fonction du Comite de Vigilance des Intellectuels Antifascistes (CVIA) créé en mars 34, avec les universitaires Paul Langevin (politiquement à mi-chemin entre le PS et le PCF) et le philosophe Alain, puis les artistes et les surréalistes (Breton, Aragon), des syndicalistes CGT (comme André Delmas dont on a parlé) et des communistes. En tout, quelques milliers de signatures, et une tournée de meetings.

En mai 1934, le congrès du PS refuse la stratégie « planiste » de la CGT et accepte l’idée d’une rencontre avec le PCF. Elle a lieu en juin. Maurice Thorez accepte de son côté que le « Front unique antifasciste » comprenne aussi les chefs socialistes (à la conférence communiste d’Ivry-sur-Seine en juin). Des meetings communs ont lieu avec l’aile Zyromski-Pivert du PS. Le 27 juillet 1934, un « Pacte d’unité d’action » est signé entre le PS et le PCF, pour lutter « contre les décrets-lois », réclamer la « dissolution de la chambre », l’élection à « la proportionnelle », s’abstenir « réciproquement d’attaques et critiques » (article 3), s’exprimer « sans injures », et « se prêter assistance face aux adversaires fascistes » dans un « Comité de coordination ». En octobre 1934, dans l’Humanité, Marcel Cachin évoque (pour la première fois) l’idée d’un « Front populaire contre le fascisme », qu’il veut élargir « aux classes moyennes », en réalité les Radicaux. Le tournant international est vraiment accompli : Moscou recherche un pacte avec la France, face à Hitler.

Côté syndical, les congrès CGT et CGTU commencent séparément à évoquer le projet de réunification, mais sans y mettre le même contenu. Derrière ce débat, c’est le rapport au politique qui est posé. Les deux directions se rencontrent en octobre 1934. Bien que plus faible, la CGTU accepte d’envisager l’union complète, et pas seulement ponctuelle : l’adjectif « unitaire » figure dans son sigle ! Mais la CGT exige l’abandon des « fractions », qui est le fonctionnement structurel des communistes, ainsi que le non-cumul des mandats syndicaux et politiques. C’est ce que Benoit Frachon, secrétaire général de la CGTU finit par accepter (il siègera sans le dire au Bureau politique du PCF). Le débat sur l’aspect inévitablement « politique » du syndicalisme va bon train. La CGTU ne se prive pas de polémiquer sur les liens entre CGT et PS (Léon Jouhaux n’en est cependant pas adhérent, ce qui n’est pas exclusivement formel, Charte d’Amiens oblige). En fait, la CGTU se montre très offensive sur l’union, poussée par la dynamique montante dans le pays. Les pratiques communes sur le terrain se multiplient. La CGTU appelle même les syndicats à « fusionner ». Selon l’article de Gérard Coste (revue Les Utopiques) qui cite la thèse de Dahn Park sur cette période (1995-CEDIAS-Musée social- Paris), il se forment 160 « syndicats uniques » des cheminots, 23 aux PTT, dans le bâtiment, etc. Dans la CGT, la fédération des fonctionnaires pousse dans le même sens. Sur le plan statutaire, le compromis Frachon sur l’abandon des « fractions » est une étape très importante de l’histoire CGT. L’accord du congrès de mars 1936 à Toulouse sur ce point (après approbation dans les deux congrès respectifs) figure dans les premières lignes des statuts actuels de la CGT.

On voit donc comment le puzzle d’ensemble du Rassemblement ou du Front populaire avance : le 12 février, le syndicalisme CGT est à l’initiative, les partis soutiennent. En mars, le Comité de vigilance antifasciste apparait. En juillet, les gauches PS-PC se rencontrent et scellent leur « pacte ». Depuis 1930, la base unitaire du syndicalisme fait pression. Mais au sommet, il faut plus de temps pour que le débat CGT-CGTU avance sérieusement. Il faut toute l’année 1935 pour sceller un accord officialisé au congrès commun de mars 1936.

Front populaire : l’invention d’une méthode

L’année 1935 conforte tout le processus. Les élections municipales témoignent d’une poussée à gauche (surtout des communistes). Un pacte de défense est scellé entre la France et l’Union soviétique. La crise gouvernementale continue, mais les progrès unitaires donnent des ailes aux exigences et accélèrent l’idée qu’il faudra travailler à un programme (avec le débat : avec ou sans les communistes ? !).

Se met en place un Comité de préparation d’un grand 14 juillet 1935, contrefeu républicain aux offensives des droites (qui continuent). C’est le Syndicat national des instituteurs (CGT) qui accueille les organisations dans ses locaux. Le 14 juillet est un immense succès avec selon certaines sources 500 000 personnes à Paris (un documentaire célèbre et anonyme – La Vie est à nous– en fait sentir toute la puissance). Le Comité de préparation décide alors de se pérenniser en Rassemblement populaire, pour préparer un programme. Fin 1935, il réunit 100 organisations de toute nature : syndicats et partis, le comité de vigilance des intellectuels antifasciste, la Conférence pacifiste Amsterdam-Pleyel, la Ligue des droits de l’homme, mais aussi les sportifs, les artistes, des anciens combattants, des coopératives, toutes les jeunesses, l’Action démocratique et laïque des femmes, l’Etoile Nord-africaine, Les Faucons rouges, les loges maçonniques, etc. Le 10 janvier 1936, le programme est mis sur la place publique. Après les élections (1er tour fin avril1936) et l’assez courte victoire (sauf pour les communistes qui doublent leurs voix), c’est la grève générale. La CGT réunifiée recrute des centaines de milliers de personnes.

Ce qui doit être retenu c’est que depuis le 12 février, puis le 14 juillet 1935, le social, l’associatif, la politique, les idées, la culture, marchent ensemble. Dans un bricolage institutionnel fabriqué dans l’urgence.

Le Rassemblement Populaire se dote d’un « règlement » qui débute ainsi : « Le Rassemblement populaire n’est ni un Parti, ni un super-Parti. Il est un centre de liaison entre les organisations et les groupements qui, tout en conservant leur autonomie, se sont réunis pour une action commune… » Il est précisé que chaque organisation « peut se joindre à l’action commune sans rien abdiquer de sa doctrine, de ses principes, et de ses fins particulières ». Il est souligné « qu’un grand nombre de [ses] revendications figure déjà dans les plans et programmes » des organisations syndicales. Il fait remarquer que l’approbation « unanime » du résultat résulte de l’attitude des organisations « qui ont collaboré amicalement, dans un esprit de conciliation et de synthèse ».

Il explique que le « devoir » des organisations constituantes est de reproduire le « Comité national » partout sur le territoire : département, régions… Mais il n’accepte pas les « adhésions individuelles » (vieux débat !). Ajoutons que c’était souvent la Ligue des droits de l’homme (LDH) qui travaillait à la recherche ce qui est souvent appelé aujourd’hui le « consensus ». Comme le fait remarquer l’historien Georges Lefranc : « personne à ce moment, ne risquerait de se mettre au ban du Rassemblement en prenant une position sectaire ».

La suite montrera qu’il ne s’agit pas d’un programme complet, mais d’axes généraux avec des manques importants. Par exemple les nationalisations, voulues par le PS, ont été refusées par les radicaux, mais aussi le PCF, pour ne pas « semer des illusions » (explique L’Humanité le 12 juillet 1936).

Cependant, le processus du Rassemblement et du Front populaire représente pour la première fois l’accession du mouvement ouvrier et de ses organisations à la représentation politique nationale. La formation du Conseil National de la Résistance (CNR) en 1943 présente un agencement similaire, mais avec un acteur supplémentaire, qui pèse de tout son poids en situation de guerre : la bourgeoisie anti-pétainiste (avec De Gaulle). La configuration pré et post-1968 est encore différente, mais elle explose en 1978.

Pour conclure, on peut dire que le social, le peuple social fragmenté, est devenu entre 1934 et 1936 un « peuple politique » agissant (selon l’expression de Roger Martelli, qui théorise cette stratégie, dans Regards, février 2024). Agir contre le chômage, agir pour la démocratie, vaincre le fascisme : cela forme un tout. La Charte d’Amiens est dépassée et respectée en même temps. Dépassée parce qu’on admet que la portée politique des luttes n’est pas réduite à l’affirmation d’une classe séparée (dont le « solo devient un chant funèbre », avait dit Marx après 1848, puis la prise de pouvoir de Napoléon III) ; respectée parce que chaque composante du puzzle admet la place et l’agencement des autres sans les dominer. La lutte des classes peut être porteuse d’universel.

Bibliographie :

- Gérard Coste : article : 1921-1936 : de la scission à la réunification– pages 116 à 131-revue Les Utopiques N° 5-juin 2017.

- Michel Dreyfus : Histoire de la CGT-1995, éditions Complexe.

- Georges Lefranc : Histoire du Front Populaire– Payot-édition 1974.

- André Narritsens : article Programme du Rassemblement populaire, dans : Anthologie du syndicalisme français, 1791-1968– André Narritsens, Jean Magnadas, René Mouriaux- IHS CGT-Delga-2012.

- Gérard Noiriel : Une histoire populaire de la France (de la guerre de Cent ans à nos jours) – Agone-2018.

- Dahn Park : thèse Les pratiques unitaires entre les syndicats, les fédérations et unions départementales : CGT-CGTU de 1929 à la réunification syndicale de 1936, CEDIAS-Musée social-Paris.

- Danièle Tartakowsky : article Syndicalisme de masse et conquêtes sociales, dans : Histoire de la CGT– ouvrage collectif : Mouriaux, Pigenet, Beauvisage, Narritsens, Tartakowsky, Magnadas, Hedde, Sirot, Bressol- IHS CGT-2015.