Comme annoncé (ici : http://wp.me/p6Uf5o-3AT) dans l’article sur la revue Les Utopiques sur Féminisme et Syndicalisme, nous publions (merci à la rédaction des Utopiques) un article d’une auteure-interprète et compositrice (Mylène Colombani) qui clôturait le numéro. Eclairer les failles du spectacle de la chanson du point de vue féministe et syndicaliste est très peu fait au nom de l’art, un peu comme « on n’ose pas » trop parler des violences dans les syndicats au nom de la lutte des classes qui prime sur tout.

Présentation : Boulogne-sur-Mer, congrès de la fédération SUD éducation, 2017. La journée est pleine de débats, avec des règles pour faciliter les échanges et faire émerger le consensus. SUD éducation s’est dotée d’outils pour comptabiliser les prises de paroles et rendre visible l’écrasante majorité d’hommes qui parlent pendant les débats, ainsi que d’hommes mandatés dans la salle. Le soir, le congrès s’arrête et c’est la fête. On installe les tables, on attend le concert, on trinque. Au moment du concert, il n’y a que des hommes sur scène.

Travailleuse précaire de l’Education nationale, Mylène Colombani a milité au sein ce SUD Education Haute-Garonne et de l’Union interprofessionnelle Solidaires 31. Aujourd’hui auteure-compositrice-interprète, elle est membre de SUD Culture Solidaires 31 et de l’Union locale Solidaires Comminges (31). Elle a réalisé deux albums[1] : Sans pause (2016) et Dimanche (2019).

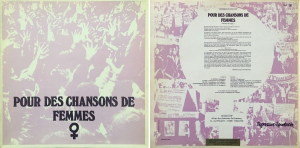

Illust 1 : Pour de chansons de femmes, collectif, Expression spontanée, 1975. [Coll. CM] (voir fin de l’article)

Illust 2 : Les deux albums signés Mymitchell. [DR]

Illust 3 : Sans légende [DR] (voir ci-dessous)

Illustration 1

Cantamos sin miedo !

« Rock de gauche », on s’aperçoit vite que les chansons défendent le viol, et que leurs entre-chansons sont ponctuées de « boutades » homophobes. Les camarades de SUD éducation 93 interviendront pour faire arrêter ce concert. De nombreuses justifications seront données immédiatement, puis a posteriori, non par le groupe mais par des camarades qui les ont invités : « ce sont des militants », « c’est un groupe local », « c’était pas méchant ». Le propos ici n’est pas d’accabler ou dénoncer des camarades qui ont supporté toute une organisation de congrès fédéral qu’on ne saurait limiter à cette soirée ; la difficulté avec laquelle cet incident a été géré dans cette organisation syndicale montre qu’il n’est pas évident de faire en sorte que la scène militante s’interdise les chanteurs aux paroles sexistes ; qu’il n’est pas évident, non plus, que la chanson sur la scène militante soit belle, fraternelle, inédite parfois, créatrice, solidaire, et tout ce qui va avec. Qu’est-ce que cette histoire montre ? Je dessine ici des pistes de réflexion au souvenir de cette anecdote, qui traversent mon activité de militante chanteuse, de chanteuse militante. Je ne fais que déblayer les thèmes syndicalisme, chansons, art et féminisme. Le chantier reste ouvert.

Le constat

Racines

Nous commençons à réaliser l’existence d’une culture du viol, voire sa prédominance, dans les arts. Espérons que ce mouvement continue. Bien sûr, la scène dominante est dominante. Mais les mécanismes de domination sont différents de ceux du cinéma, avec par exemple, un effet de masculinisation complète des groupes de musique. Les femmes sont absentes de la scène dans bien des cas, et nos oreilles s’y sont habituées. J’ai personnellement grandi avec des groupes exclusivement masculins et pourtant considérés liés à la jeunesse de gauche : Manu Chao, Massilia Sound System, Mano solo, Noir désir, Tryo, la Rue ketanou, et j’en passe. Comment, à partir de là, penser que la culture peut être féministe, ou même simplement subversive, sans aucune femme ? Ces groupes ont choisi de ne se composer que d’hommes tout en occupant une place de chanteurs de la difficulté de vivre dans ce monde – capitaliste. Où sont les femmes ? Même le ministère de la culture en a récemment fait son slogan, montrant qu’on ne dépassait pas le 1 % de présence féminine financée dans certains métiers de la culture.

Exclusion des femmes

Du point de vue du travail, j’ai vu justifier cette culture de la scène chantée exclusivement masculine, par le phénomène professionnel de tournée. De nombreux artistes justifient ouvertement l’absence de femmes, par l’incompatibilité de ce rythme de travail avec le fait d’élever des enfants, d’être enceinte, ou même de rester des semaines dans des cadres étroits et collectifs où les ambiguïtés sexuelles pourraient naître. Alors, entre hommes, on est mieux. Il s’agit bien d’une question syndicale d’exclusion des femmes des espaces de travail. Car là encore, c’est un argument qui vient défendre le résultat d’un processus de masculinisation de la scène musicale. Qu’on pense au cirque ou même au théâtre, de nombreuses tournées sont composées d’artistes mixtes. La chanson a son degré propre de masculinisation, quasi total.

Illustration 2

Est-ce un travail ?

Comme pour toute la culture, sportive, artistique, musicale, les mots de talents et de goûts prédominent pour étalonner le professionnalisme. Pas d’ancienneté ou de grille salariale, c’est plutôt la « réussite » qui est achetée. Le syndicalisme a donc du mal à s’y insérer. Mais, un autre facteur puissant est que, dans bien des cas, les chanteurs ressemblent davantage à des employeurs-employés qu’à des salarié·es. Chanter et réussir, c’est ouvrir un empire du rendement autour de la pratique artistique, de la vente de disques et du spectacle. Un jour, une salariée d’un théâtre m’a dit « A la chanson, il a manqué Jean Vilar[1] » ; cela signifiait pour elle, que « le théâtre doit être un service public, au même titre que l’eau et l’électricité[2] » n’a pas eu son équivalent dans la chanson. D’ailleurs, la condition d’intermittent·e est à peine défendue dans le milieu de la chanson, les chanteurs et chanteuses glissant doucement vers l’idée d’auto-entrepreneurs. Le travail gratuit est donc dissimulé sous le plaisir ou le mécanisme de se faire connaître. En force arrivent les termes de « projets artistiques », « porteurs de projets. » C’est mieux que chansonnier ?

Vieille rengaine de la classe contre le genre

Si on revient au congrès de SUD éducation, une des raisons avancées pour justifier les paroles du groupe de Boulogne-sur-mer, était son statut de groupe local d’une ville pauvre du Nord et il s’agissait de camarades ayant participé à un mouvement social. Et donc ? La culture populaire serait nécessairement sexiste et homophobe ? Si ce sont des camarades, on accepte tout ? Il est important d’observer que quand on dit cela, on considère que la classe est plus importante que le reste. Le même mécanisme de défense est à l’œuvre quand il s’agit du rap. Le cas du rap est d’autant plus intéressant, qu’il s’agit d’une musique contemporaine dignement représentante de la chanson à texte, française. Considérer le rap comme l’esthétique la plus directe et fidèle du monde ouvrier et immigré est un raccourci, qui ne vient même pas du rap lui-même. Dans la sphère politique, ce raccourci autorise tout. Il autorise à ne programmer que des hommes, à faire entendre des textes réactionnaires, sexistes… Ces invitations sont le reflet des sociabilités militantes, pas de la musique. Cela vient illustrer que de nombreux militants ont des habitus virils, masculins, fantasmagoriques sur les quartiers populaires. Pourtant le rap est aussi pratiqué avec des textes politisés, et par des femmes, qui pourraient tout aussi bien être invitées, encore faut-il les connaître.

Instrumentaliser l’histoire de la musique

Le rock comme le rap, ont leurs évolutions et débats propres ; ce sont des mouvements culturels en grande partie autocentrés. Ce texte ne répond pas à la complexité de la question des cultures ouvrières masculines, mais vient soulever les raisonnements des militants qui s’y adossent. On vient justifier cette masculinisation de l’espace culturel des opprimés par des raisonnements inutiles. Car le rap n’a pas attendu le monde militant pour exister. Par-dessus le marché, le syndicalisme n’est pas à proprement parler composé de gangsters chantants. Le monde syndical n’a pas produit le rap, il n’a pas à le défendre. Le rap dans un certain espace, dans un certain contexte, est un art émancipateur. On peut prendre plaisir quand on grandit en banlieue, et/ou dans des lieux désaffectés et périphérisés, de voir émerger une poésie singulière, d’apprendre par cœur des textes, d’aller voir des gens de chez nous rapper des mots, d’esthétiser la violence, mais en revanche on ne passe pas son temps à en défendre la sur-présence masculine.

Si vous écoutez du rap, vous y entendez de l’histoire mais vous n’y entendez pas l’histoire syndicale. Le mouvement social américain nous a laissé, par exemple, une abondante littérature chantée de l’histoire syndicale. Nous y retrouvons les termes de grève, de jaune, de rail, de patrons, de camarades. Rêverions-nous que les rappeurs fassent la même chose ?

Pistes

L’ultra-présence masculine peut s’attaquer

L’ensemble de la scène militante ne s’encombre pas de débats sur la parité des invitations. Une écrasante majorité d’hommes parcourt les scènes musicales « alternatives », à la recherche de salaires en bières et de femmes dans le public, et envahit le paysage militant. J’ai traversé des années où les commissions culturelles des mouvements sociaux, souvent animées par des syndicalistes, ne s’intéressaient qu’à faire danser les gens et collecter de l’argent pour les luttes. La première intention est souvent de trouver un groupe disponible dans des délais non professionnels et les conditions d’accueil de ces groupes, financières et politiques, favorisent la présence masculine. La notion même de « groupe » favorise la présence masculine.

La chanson est loin d’être étrangère à l’histoire des luttes

Ces débats ne sont pas anecdotiques dans l’histoire de la musique et de la lutte. Mais on parle de plusieurs choses : chanter en tant qu’opprimé·e, chanter en tant que militant·e. Dans le premier cas, est-ce qu’il y a une esthétique qui illustre pour toujours une situation d’oppression ? Le blues est ancêtre de bien des choses et nous apparaît avec des noms d’hommes noirs devenus célèbres, incitant à penser qu’il prend directement ses racines dans l’esclavage. Mais voici que l’œuvre d’Angela Davis[3] vient nous apprendre que les premiers blues émanent exclusivement de femmes noires, lesbiennes ou bisexuelles, chantant les violences conjugales, la dépendance économique aux hommes, l’amour dans la misère. Le blues a donc basculé. Les femmes disparaissent un temps du blues, alors qu’il n’y avait qu’elles. Elles réapparaîtront individuellement, dans un monde d’hommes.

Dans le second cas, la chanson militante a elle-même évolué. En France, les chansons de 1789, 1848, 1871[4], accompagnent les révolutionnaires et sont particulièrement importantes dans la culture populaire. On chante partout. Ces chansons sont restées, en partie, dans le folklore. Aujourd’hui, que chantons-nous dans les luttes ? Peut-être y-a-t-il une perte de repères, que nous éprouvons dans la consommation de la musique, un éloignement de la pratique de la chanson de notre intimité ou de nos communautés. Je crois que les mouvements sociaux ne montrent plus une capacité de reprendre en cœur des chansons aux textes aussi complexes que l’étaient ceux du 19e siècle. Il est à noter que, de tout le mouvement des Gilets jaunes, la seule chanson partagée et représentante du mouvement a été « on est là », une chanson (plaisante) avec un unique couplet. Ce couplet a remis le terme de travailleur à l’honneur, mais même la version avec « travailleuse » n’a pas réussi à prendre complètement. Cette envie de chanter se retrouve dans la création de chorales militantes. Et c’est loin d’être hors-sujet car le mouvement féministe se dote beaucoup de cet outil pour chanter ensemble, prendre la parole, oser chanter et être sur scène. L’art de la goguette – reprendre un air, écrire un autre texte – perdure fort.

La scène est politique

Il ne s’agit pas seulement de monter sur scène mais de faire descendre les scènes. Inventer et maintenir en vie une scène où on peut exister, puisque rien ne nous est acquis en matière de droits. Qui dit droit, dit syndicalisme, non ? Ce texte est aussi un témoignage de la construction d’une carrière au milieu de tout cet héritage positif ou négatif. De Gertrude Ma Reiney, qui a dû se repentir publiquement d’être bisexuelle quand la scène blues se masculinisa, à Lesley Gore qui disparut des ondes quelques temps après son coming-out, à Chavela Vargas injustement méconnue, ou à Gribouille suicidée quelques mois avant Mai 68, il y a une histoire féministe à la chanson ; une histoire où les lesbiennes furent invisibilisées et mises au chômage technique, les femmes noires écartées de leurs propres créations, la scène trans traquée par la police, les femmes empêchées d’écrire.

Le syndicalisme doit être culturel

Le syndicalisme, en tant que masse de personnes en réseau politique, pourrait participer à diffuser, dévoiler, financer même, la poésie révolutionnaire, la chanson militante, la chanson collective, les chorales. En avril 2020 est sortie sur Youtube la chanson Cantamos sin miedo, chantons sans peur. Là, j’entends, chanté, le terme de Féminicide. Pas scandé, chanté. Les noms, les prénoms des assassinées. Une chanson qui vient représenter les espoirs, les luttes, les colères d’un mouvement entier en une seule chanson et qui vient dire également qu’une nouvelle ère de la chanson militante est en marche. Derrière, j’ai une déformation professionnelle. Je sais le travail considérable pour que cette vidéo soit vue. Parce que dehors, vous savez, c’est le libéralisme. Les femmes n’auront pas le micro. Les femmes n’auront pas « les vues ». Les femmes n’auront pas l’argent. N’auront pas les scènes. Mon monde professionnel se confond avec celui de la fête, mais implique aussi la possibilité que la poésie ait de la place dans nos luttes. Pour ce que ce ne soit pas toujours les féministes qui perdent subitement leur droit à festoyer. Pour que la fête ne soit plus un danger. Pour que la chanson prenne des airs de lutte.

Mylène Colombani

[1] Jean Vilar (1912-1971) est un comédien, metteur en scène, auteur et directeur de théâtre. Il est le créateur du Festival d’Avignon en 1947 qu’il dirigea jusqu’à sa mort. Il fut aussi le directeur du Théâtre national populaire (TNP) de 1951 à 1963.

[2] La citation originale de Jean Vilar est « le TNP est au premier chef un service public, tout comme le gaz, l’eau, l’électricité », Le TNP, service public, Jean Vilar, 1953.

[3] Blues et féminisme noire, Angela Davis, Editions Libertalia, 2017. L’œuvre originale, Blues Legacies and Black Feminism ; Gertrude « Ma » Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday, est paru en 1998.

[4] Sur le sujet, un travail musical s’écoute sur le site www.ruedelacommune.com