Dans une interview à Reporterre dont nous avions publié des extraits sur ce blog (15 juillet 2017), Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac, avait appelé à « réinterroger la Charte d’Amiens« , souhaitant une « discussion » entre mouvements sociaux et partis politiques. Théo Roumier, syndicaliste, répond à cette sollicitation dans Médiapart: réinterroger oui, la « dépasser » non. Pierre Khalfa, de la fondation Copernic et du conseil scientifique d’Attac, s’empare également de ce débat. Gageons que ce n’est pas fini.

- Réinterroger la Charte d’Amiens : et pourquoi pas ?

- 22 juil. 2017

- Par Théo ROUMIER

Dans un entretien récent au site Reporterre, Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac nous invite à « réinterroger la Charte d’Amiens ». Ce texte fondateur du syndicalisme, adopté par la CGT en 1906, mérite effectivement toute notre attention tant il ne cesse de questionner les pratiques de celles et ceux qui font le mouvement social.

- « Plutôt que d’insister sur la préservation des acquis, nous devons proposer un projet nouveau », c’est sous cet angle qu’Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac a donné un entretien à Reporterre le 15 juillet dernier. On ne peut qu’être d’accord avec un tel diagnostic et c’est tout l’enjeu que se donnent depuis plusieurs décennies maintenant les militantes et militants qui cherchent à faire vivre un syndicalisme « de lutte et de transformation sociale », selon une formule consacrée.

Précisons d’ailleurs que ce terme de « transformation sociale » ne vient pas de nulle part : il est tiré d’un des écrits fondateur du syndicalisme hexagonal, la Charte d’Amiens, adoptée en 1906 par la CGT. Tiens donc. C’est ce même texte justement que, dans cet entretien, il est proposé de « réinterroger ». Citons ici la question posée par le journaliste et sa réponse :

« En l’absence d’une gauche politique forte comme contre-pouvoir, que peut le mouvement social ?

Dans ce contexte de recomposition, il est essentiel que le mouvement social et les partis politiques discutent. Il est peut-être temps de réinterroger la Charte d’Amiens [de 1906], qui actait l’indépendance des mouvements syndicaux vis-à-vis des mouvements politiques. Aujourd’hui, le fossé se creuse de plus en plus. D’un côté, syndicats et associatifs rejettent les partis et la politique, allant même jusqu’au vote blanc ou l’abstention. De l’autre côté, un certain nombre de leaders politiques de gauche méprisent le mouvement social, considérant qu’il n’est plus représentatif et qu’il ne sert plus à grand-chose.

Au contraire, nous avons besoin d’une convergence très forte entre mouvements sociaux, intellectuels et politiques. Il y a des expériences très intéressantes qui vont dans ce sens : l’expérience des villes rebelles en Espagne, ou même à Grenoble. Les prochaines municipales pourraient permettre cette convergence. Mais ce n’est pas fait ! À Montreuil, où j’habite, les différents partis de gauche se bouffent entre eux, et les listes citoyennes n’ont pour l’instant pas donné grand-chose. »

En réalité, il semble bien que la proposition qui soit ici faite n’est pas tant de réinterroger la Charte d’Amiens que… de la dépasser. Le débat sur l’articulation entre social et politique n’est pas neuf. Il n’a cessé de traverser le mouvement ouvrier puis ce qu’on désigne plus largement sous le nom de mouvement social. Mais contrairement à ce qui peut sembler être énoncé plus haut, l’exigence d’indépendance ne s’est pas faite vis-à-vis de « la politique » au sens large (et noble) du terme, mais vis-à-vis des partis et de l’État. Parce qu’il s’agit bien de lier à cette indépendance une volonté d’intervenir sur le projet de société. C’est la démarche de « double besogne », à la fois « quotidienne et d’avenir », qui ne vise rien de moins qu’à « l’expropriation capitaliste ». Elle repose aussi sur une légitimité tirée des rapports de domination eux-mêmes : dans une société façonnée par la lutte de deux classes aux intérêts irréductiblement antagoniques, c’est bien aux travailleurs et aux travailleuses (dans une société de chômage de masse et de précarité on peut ajouter avec ou sans, mal ou peu d’emploi) de prendre en main la transformation du monde.

Syndical et politique : coup d’œil dans le rétro

Pour aller vite (sans doute trop, mais on renverra à l’abondante littérature historique sur la question), et en se limitant à l’espace hexagonal, on peut dire que dans l’histoire cette démarche a pu être contestée, appliquée de manière réductrice ou « avec légèreté » pour le dire poliment. Contestée, ce fut le cas avec la doctrine du syndicat comme « courroie de transmission du parti » selon le modèle théorisé par Lénine. Indéniablement, cette doctrine a de longues années durant considérablement enkysté le mouvement social et syndical, au premier rang duquel figure la CGT, inféodé alors au Parti communiste. C’est face à cela que Force Ouvrière fit le choix à sa création en 1947 d’une indépendance réduite à sa plus simple expression, réfractaire à toute « politique » : d’où la difficulté par exemple à condamner aujourd’hui les infiltrations d’extrême droite car ce serait « faire de la politique ».

Le cas de la CFDT des années 70, plus méconnu, n’en est pas moins intéressant. Sous le vocable d’« autonomie engagée », la direction de la centrale cédétiste se positionna dans une forme de soutien critique à l’Union de la gauche et une partie de ses cadres militants firent le choix en 1974 de participer aux Assises du socialisme dans le but de contribuer à un « travaillisme » à la française, où parti et syndicat seraient interdépendants. Cette stratégie fit long feu avec l’échec de l’Union de la gauche aux législatives de 1978. Une de ses conséquences sera la stratégie de « recentrage » de la CFDT : abandonnant les espoirs portés sur le PS… elle en abandonna aussi la lutte de classe et l’autogestion pour se positionner en chantre du « dialogue social » avec le patronat.

Pour une autonomie pleine et entière

Et pourtant, malgré ces coups de boutoirs, la portée des quelques phrases ramassées dans la Charte d’Amiens, qui positionne de fait le mouvement social en contre-pouvoir, à continuer de travailler bien des équipes de militantes et militants. On les retrouve, entre autre, actives et actifs dans les gauches syndicales des années 70 et 80 et dans la création des « nouveaux mouvements sociaux » des années 90. Ce n’est pas un hasard si la Charte identitaire adoptée lors du premier congrès du syndicat SUD PTT rappelle s’inscrire dans la double filiation, à la fois de la Charte d’Amiens de 1906 et du socialisme autogestionnaire porté par la CFDT des années 70. Il s’agit bien de dessiner un projet syndical.

À la fin des années 1990 le débat rebondit à nouveau : le mouvement social de novembre/décembre 1995 est passé par là et on voit rejaillir la question du « débouché politique » aux luttes, entendu sous sa seule forme électorale. Le Parti des travailleurs brésilien (PT) est alors pris en modèle d’un exemple « réussi » de symbiose entre mouvement social et syndical et marche vers le pouvoir. On perçoit mal aujourd’hui les résultats de cette « réussite »… En France, le PCF (avec sa liste « Bouge l’Europe ! ») et le tandem LCR-LO souhaitent débaucher pour les élections européennes des syndicalistes et associatifs pour leurs listes, « titres » à l’appui si possible. S’ouvre un échange sur « l’autonomie du mouvement social » que portent deux appels successifs (le premier, paru dans Libération en 1998, est encore en ligne) qui affirment que le mouvement social est porteur par lui-même de politique et qu’il ne saurait être instrumentalisé par des appétits électoraux. Fermez le ban. En tirant le fil des questions posées alors, on arrive à celles soulevées par Aurélie Trouvé.

Construire le mouvement social : pour quoi faire ?

Oui, il faut réinterroger la Charte d’Amiens, comme finalement elle n’a eu de cesse de l’être. Sans en dépasser pour autant son contenu stratégique et il y a là un désaccord, bien entendu ouvert à discussion, avec ce qui est exprimé par la porte-parole d’Attac dans son entretien à Reporterre. La proposition qui nous y est faite consiste à ré-orienter le mouvement social dans un « dialogue » avec les institutions – s’il s’agit bien de « converger », comme c’est proposé, lors des élections municipales à venir.

Mais dans une telle démarche, tout indique que le le lien entre mouvement social et partis politiques est systématiquement marqué du sceau de la subordination du premiers aux seconds… dans tous leurs errements. On pourrait pour s’en convaincre évoquer le cas de Syriza : présenté récemment comme l’instrument d’une « révolution citoyenne », à l’instar du PT brésilien en son temps, le gouvernement d’Alexis Tsipras n’apparaît désormais que comme un supplétif de la Troïka dans l’asservissement des classes populaires grecques (matraquages à l’appui).

Mais on peut aussi prendre l’exemple de la Mairie « de gauche radicale » de Grenoble (citée dans l’entretien) qui a su mobiliser contre elle les syndicats de la ville, peu adeptes de « l’austérité participative » (voir la lutte des bibliothécaires de Grenoble). L’exemple de la Biennale des villes en transition, organisée par la municipalité montre aussi les limites d’une alternative au sein du système existant qui déléguerait aux intérêts privés une transition – d’intérêt public pour le coup – qui s’attaquerait aux défaillances du capitalisme en termes social comme écologique.

Au-delà de ces exemples, qui seraient pourtant en soi presque suffisants, on peut se demander pourquoi vouloir absolument tenir à l’écart le mouvement social des instruments du « pouvoir » tel qu’ils se manifestent institutionnellement parlant ? Toute la question est en fait celle des buts que l’on se donne et des moyens que l’on se fixe, en cohérence, pour les atteindre. S’il s’agit d’infléchir le pouvoir « de l’intérieur », alors le « débouché politique » compris en termes électoralistes occupe le premier plan. Or, les différents échelons de pouvoirs sont corsetés, y compris par la violence s’il le faut, dans les limites imposées par l’État en tant qu’organe de régulation des intérêts capitalistes : on ne peut dès lors que douter de cette perspective.

Mais s’il s’agit de rompre avec l’ordre des dominants, alors c’est justement la question du contre-pouvoir qui est posée. En 1998, Patrice Spadoni, militant d’AC ! (Agir ensemble contre le chômage) et l’un des initiateurs de l’appel pour l’autonomie du mouvement social, en décrivait ainsi les enjeux : « Une logique de contre-pouvoir peut se concrétiser dans des espaces d’unité, permettant une expression directe des travailleurs et des travailleuses, des sans emplois, des habitant.e.s, des jeunes… (…) Il nous reste à inventer et à mettre sur pied ces formes nouvelles et alternatives du politique, à l’image des Bourses du travail du début du siècle (cette formidable innovation politico-sociale, qu’il ne s’agit évidemment pas de recopier « telle quelle » aujourd’hui, mais qui peut nous inspirer). »

C’est bien dans ce sens que l’Union syndicale Solidaires avait décidé de prendre part à l’espace commun des mouvements sociaux « Nos droits contre leurs privilèges », initié notamment par Attac. De là, nous pourrions élaborer un projet qui – sans forcément être si nouveau que ça – émergerait d’un travail d’élaboration politique autonome qui partirait des luttes et des résistances elles-mêmes, à l’écart du pouvoir d’État et de ses dérivés. Dans une telle démarche, il est clair que l’auto-organisation par les premier.e.s concerné.e.s comme l’ancrage des luttes dans une réalité sociale (de travail, de quartier…) sont des nécessités. Nous avons donc de quoi faire car elles ne manqueront pas de s’imposer dans les prochains mois ces luttes et résistances : que ce soit dans les grèves contre la loi travail XXL qu’il s’agit de préparer activement ou dans le combat contre l’état d’urgence permanent et les violences policières.

Voilà un bien meilleur « débouché politique » en somme !

- La Charte d’Amiens, bible du syndicalisme du 21ème siècle ?

- 23 juil. 2017

- Par Pierre Khalfa

Dans un point de vue sur Médiapart, en réponse à la porte-parole d’Attac Aurélie Trouvé, Théo Rhoumier refuse toute convergence entre partis politiques et mouvement social au nom de la Charte d’Amiens. Ce court document, issu d’un compromis d’un congrès de la CGT en 1906, peut-il résumer les défis actuels du syndicalisme ?

- Deux débats de nature différente ont lieu quand on évoque la Charte d’Amiens. Le premier porte sur son contenu. Que dit-elle exactement ? Le second porte sur son actualité. Dans quelle mesure est-elle aujourd’hui opérationnellle pour le syndicalisme ?

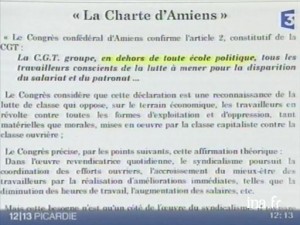

Le contenu de la Charte d’Amiens est, comme on peut s’y attendre, fortement marqué par son époque mais aussi porteur de réflexions très actuelles. La marque de l’époque, c’est le fait que la lutte de classes est réduite au terrain économique. La politique est réduite à l’action « des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale ». A priori, la coupure entre action politique et économique est nette. Mais à y regarder de près, l’affaire apparaît moins claire. Ainsi il est écrit que le syndicalisme a « une double besogne, quotidienne et d’avenir » : quotidienne, c’est la lutte pour les revendications immédiates ; l’avenir, c’est « l’émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ». Mais en quoi cette visée est-elle différente de celle de « la transformation sociale » évoquée de façon assez dédaigneuse comme l’objectif des partis et des sectes ? Et surtout, comment exproprier les capitalistes en restant simplement sur le terrain économique ? Comment peut-on penser que la question de l’Etat et des institutions puisse rester en dehors de cet objectif ?

De plus, sont pointées non seulement, comme on peut s’y attendre, toutes les formes d’exploitation des travailleurs mais aussi, à juste titre, toutes les formes d’oppression. Or ces dernières ne se situent pas exclusivement sur le terrain économique. Bref, la Charte d’Amiens est un texte à interprétation multiple. On peut en relever trois : la première, qui est dominante, est de réduire la portée de ce texte à une déclaration d’indépendance syndicale par rapport aux partis politiques. C’est la position de FO. Même si elle est réductrice, cette interprétation a marqué profondément le mouvement syndical français, à tel point que la CGT, dans la période où les décisions la concernant se prenaient au Bureau politique du PCF, mettait en avant le fait que sa direction comportait une majorité de non communistes, voulant ainsi donner l’image de son indépendance.

Les deux autres interprétations intègrent la question de l’indépendance syndicale et le fait que le syndicalisme doit accomplir « une double besogne ». L’une défend que le syndicalisme suffit à tout. Elle s’appuie pour cela sur le fait que la Charte d’Amiens indique que « le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale ». C’est la position anarcho-syndicaliste. L’autre se focalise sur l’idée de « double besogne, quotidienne et d’avenir » et Théo Roumier rappelle que SUD-PTT s’est inscrit, dans cette perspective, dans la double filiation de la Charte d’Amiens et du socialisme autogestionnaire porté par la CFDT des années 1970.

Mais cela peut-il résumer les défis auquel le syndicalisme actuel est confronté ? L’auteur de ces lignes a été longtemps responsable syndical à SUD-PTT et a notamment bataillé contre la privatisation de France Télécom. Des années durant, le personnel, par des grèves massives, a réussi à repousser sans cesse cette privatisation, jusqu’au moment, où, épuisé par cette guerre sans fin, il n’a plus été capable de s’opposer à la décision de Lionel Jospin de privatiser l’entreprise publique, au mépris de son engagement pris pendant la campagne électorale. Cet exemple, que l’on pourrait multiplier, montre qu’à en rester simplement sur le terrain de l’affrontement social, on laisse l’initiative à ses adversaires qui possèdent un levier d’une force considérable, le pouvoir politique. Cette réflexion qui touche les luttent défensives, vaut aussi pour les autres. Que vaut une avancée sociale obtenue par la lutte si elle n’est pas, à un moment donné, inscrite dans la loi ou un équivalent institutionnel ? Car l’Etat n’est pas simplement « un organe de régulation des intérêts capitalistes », comme l’indique Théo Roumier, il est aussi un enjeu des luttes de classes et les institutions cristallisent des rapports de forces à un moment donné. Que serait aujourd’hui la protection sociale sans cette institution qu’est la Sécurité sociale ?

De ce point de vue, il y a une illusion à penser, comme l’écrit Théo Roumier, que « s’il s’agit de rompre avec l’ordre des dominants, alors c’est justement la question du contre-pouvoir qui est posée ». Dans une société, l’existence de contre-pouvoirs face aux dominants est évidemment centrale et c’est une des fonctions du syndicalisme que de l’assurer. Mais un contre-pouvoir… laisse le pouvoir aux autres et le pouvoir, c’est avant tout le pouvoir de décider et d’agir. Construire des contre-pouvoirs ne permet pas « de rompre avec l’ordre des dominants », cela permet au mieux de le limiter, de le contrôler. Pour rompre avec l’ordre des dominants, il faut être capable d’imposer des institutions nouvelles comme par exemple l’ont été les services publics ou la Sécurité sociale qui remettaient en cause la logique marchande.

La distinction que fait Théo Roumier entre « infléchir le pouvoir de ‘‘l’intérieur’’ » et « rompre avec l’ordre des dominants » est sans effet pratique. Etre capable de repousser la loi travail en préparation, comme il nous y engage, c’est « infléchir le pouvoir de ‘‘l’intérieur’’ », imposer, si nous y arrivons, de nouveaux droits pour les salarié.es, c’est rompre, même partiellement, avec l’ordre des dominants. Et pour rompre totalement, on ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la question du pouvoir politique.

Quid alors des rapports avec les partis politiques ? L’indépendance syndicale est un bien précieux. Elle renvoie au fait que la stratégie d’une organisation syndicale est déterminée par elle-même et pas par un organisme extérieur. Théo Roumier de pointe le danger toujours présent de la subordination des mouvements sociaux aux partis politiques. Mais voir un danger ne fait pas une orientation et Aurélie Trouvé a raison, dans son entretien à Reporterre, d’indiquer que « D’un côté, syndicats et associatifs rejettent les partis et la politique, allant même jusqu’au vote blanc ou l’abstention. De l’autre côté, un certain nombre de leaders politiques de gauche méprisent le mouvement social, considérant qu’il n’est plus représentatif et qu’il ne sert plus à grand-chose ». Or comment croire, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon aurait pu faire près de 20 % des voix à l’élection présidentielle si, quelques mois auparavant, la France n’avait pas été le théâtre d’un mouvement social d’ampleur contre la loi El Khomri et si le mouvement « Nuit Debout » n’avait pas marqué les esprits ? Et comment penser pouvoir transformer le monde si on laisse le pouvoir à ceux qui l’exercent actuellement, si on considère que tous les partis se valent et si l’on est indifférent au programme défendu par les uns et les autres ?

Le refus de toute convergence entre partis politiques et organisations du mouvement social peut aboutir à une situation caricaturale. Ainsi, contre la loi travail, le mouvement syndical (CGT, Solidaires…) organise une journée de grèves et de manifestations le mardi 12 septembre et Jean-Luc Mélenchon a annoncé la tenue d’un « rassemblement populaire » le samedi 23 septembre à Paris. On peut, pour le moins, s’interroger…