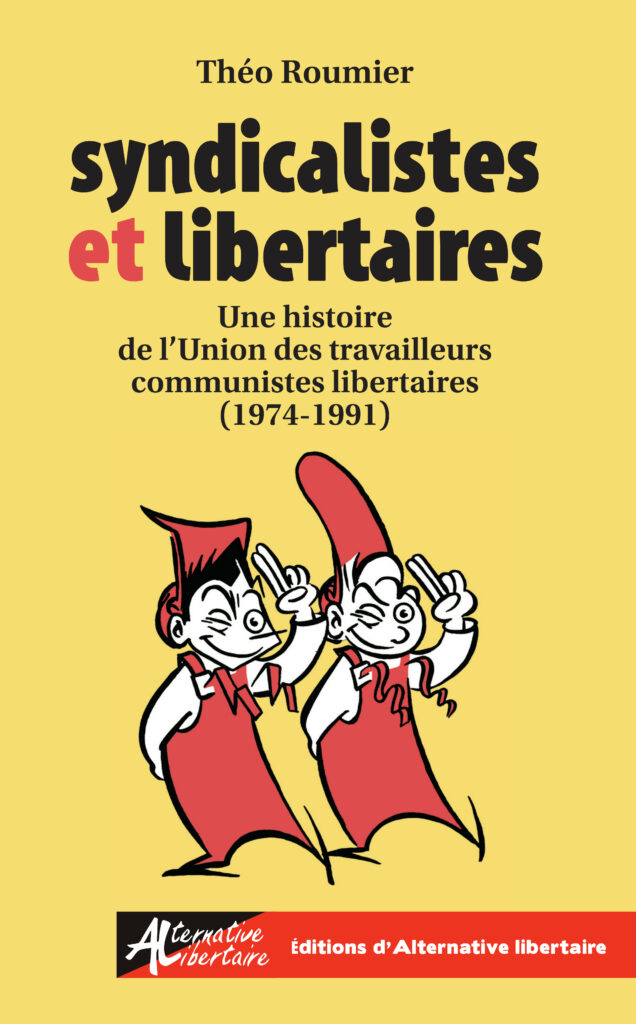

Un peu de lecture et d’histoire : Théo Roumier, historien et syndicaliste, a publié en 2013 et republie aujourd’hui Syndicalistes et libertaires, une histoire de l’Union communiste et libertaire (1974-1991), éditions Alternative libertaire. Nous reproduisons un extrait paru dans la revue en ligne Contretemps. Cet extrait relate la préparation du 1er Mai 1980 : alors que les confédérations syndicales divisées appellent à des manifestations différentes à Paris, des initiatives syndicales diverses (dont des postiers et postières) s’efforcent de construire un rapport de force pour l’unité.

Syndicalistes et libertaires. Extrait du livre de Théo Roumier

Nous publions un extrait du livre de Théo Roumier, enseignant et syndicaliste membre de la rédaction de Contretemps : Syndicalistes et libertaires. Une histoire de l’Union des travailleurs communistes libertaires (1974-1991). Issu d’un travail de recherche universitaire, ce livre présente la première histoire d’un petit groupe de lycéens parisiens devenus de jeunes travailleurs qui militent dans l’ORA (Organisation révolutionnaire anarchiste) au début des années 1970.

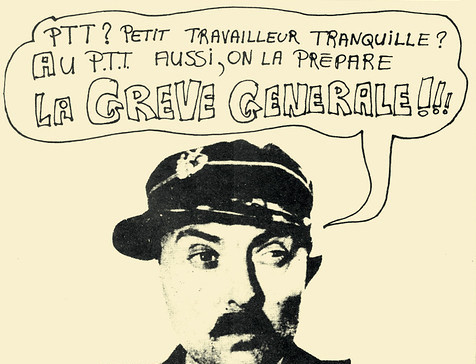

Après avoir subi l’épreuve du feu lors des grandes grèves de 1974 (PTT, Banques) et trouvé un point d’ancrage dans un syndicalisme de lutte, ces militants sont exclus de l’ORA en avril 1976 alors que cette dernière néglige de plus en plus l’implantation en entreprises, et que des tendances anti-syndicalistes commencent à s’y faire jour. Les militants exclus forment aussitôt le Collectif pour une Union des travailleurs communistes libertaires, devenue l’UTCL. Il édite la revue Tout le pouvoir aux travailleurs jusqu’en 1982, puis Lutter jusqu’en 1990.

L’intérêt de ce livre est de montrer comment ce petit groupe – au départ, une quinzaine de militants (postiers, mais aussi cheminots, enseignants, employés de banque ou personnels au sol d’Air France-Air Inter) – réussit à tenir dans une période de recul des luttes sociales en s’appuyant sur une conception qui mêle les traditions communiste libertaire et syndicaliste révolutionnaire pour les renouveler au contact du réel en sortant des logiques d’appareil ou de groupuscules et en s’appuyant sur les travailleurs les plus combatifs. Ainsi dans le texte reproduit ici même à propos de la marche pour l’unité du 1er mai 1980.

Centré sur le militantisme syndical de l’UTCL, le livre évoque les luttes sociales et l’évolution du syndicalisme de ces années, marquée par le recentrage de la CFDT. Le plus souvent engagés dans la gauche de la CFDT, les structures qu’ils animent ou auxquelles ils participent sont exclues, comme à Air Inter en 1984 ou encore aux PTT et dans la Santé en 1988. Ils participent alors à une nouvelle phase de l’histoire du syndicalisme français qui va voir l’apparition d’une troisième force syndicale avec la longue naissance de Solidaires. Parallèlement, en 1991, l’UTCL se fond dans un nouveau regroupement pour une Alternative libertaire : une page se tourne dont l’histoire reste à écrire.

Louis Rouquet

[Edit. : Depuis la première parution du livre en 2013, Alternative libertaire a fusionné avec la Coordination des groupes anarchistes (CGA) pour donner naissance à l’Union communiste libertaire (UCL) en juin 2019. L’UCL a repris les éditions d’Alternative libertaire qui republient, au format poche et dans une édition condensée et révisée, le livre de Théo Roumier. À commander sur la boutique en ligne de l’UCL.]

1er mai 1980 : la Marche pour l’unité

Le 1er mai 1980 à Paris, la division syndicale est à l’ordre du jour. La CGT appelle à une manifestation au départ de la place de la République. La CFDT prévoit un rassemblement « festif » place de la Bastille. FO se rassemble sur la tombe de Léon Jouhaux, et la FEN se rend devant le Mur des Fédérés [1].

Cet éclatement résulte du refroidissement des relations entre les deux principales centrales, la CGT et la CFDT. L’unité d’action, affirmée par les pactes de janvier 1966, de juin 1974 et, dans une moindre mesure, en septembre 1979, marque le pas depuis la rupture de l’Union de la gauche et la défaite du PS et du PCF aux législatives de mars 1978 : entre « “recentrage” et repli identitaire : la dynamique unitaire [est] interrompue »[2].

La situation est jugée calamiteuse pour la conflictualité sociale par de nombreux syndicalistes et organisations d’extrême gauche. Le tract du 1er mai de l’UTCL titrera ainsi : « Le sectarisme c’est la division, le recentrage c’est l’inaction, union à la base et dans l’action ». Quant à la LCR, elle appelle à ce qu’un « maximum de voix se fassent entendre pour refuser les initiatives concurrentes et tout faire pour imposer aux directions des syndicats et partis ouvriers que se tienne dans chaque ville une seule manifestation unitaire »[3].

Dès avril, les deux organisations se donnent pour objectif qu’une initiative unitaire voit le jour.

Mais l’unité, tout le monde ne l’entend pas de la même façon. Ou, plutôt, ne lui fixe pas les mêmes objectifs. Les syndicalistes rassemblés autour de la pétition « Pour l’union dans les luttes » veulent en faire un point d’appui pour remettre en selle l’Union de la gauche[4]. Lancée le 18 décembre 1979, notamment par Guy Bois pour le PCF et Stélio Farandjis pour le PS, et par des syndicalistes CGT, CFDT et FEN, la pétition regroupe 90 000 signataires. Elle reçoit le soutien de la LCR.

Face à cela, les syndicalistes de l’UTCL veulent impulser une démarche différente.

Considérant qu’en 1980, « il n’est plus temps de pleurer sur l’union réformiste brisée, mais d’affirmer […] que les travailleurs n’ont pas d’autres perspectives que de prendre en charge leurs luttes eux-mêmes, qu’ils n’ont pas à faire confiance à d’autres qu’à eux-mêmes » [5], l’UTCL veut faire émerger un appel « à la base ». Son but reste de cristalliser une « gauche ouvrière » émancipée des calendriers institutionnels et électoraux. Le choix de s’emparer du défilé syndical du 1er mai pour une démonstration d’unité n’est pas anecdotique. Il n’est pas forcément aussi évident qu’on pourrait le penser au sein de la « famille » anarchiste. L’OCL critique vertement la « fièvre unioniste » de l’UTCL et la Fédération anarchiste diffuse le 1er mai un tract intitulé « À bas la fête de l’esclavage salarial » [6].

Ce choix du 1er mai est pourtant nettement affirmé dans Tout le pouvoir aux travailleurs du 15 avril 1980. S’étendant sur la première et la dernière page du mensuel, la Une, une fois dépliée, forme une véritable affiche. On y lit, en gigantesques caractères, un appel à « un 1er mai pour l’unité, un 1er mai pour la Grève Générale » avec pour illustration une gravure du xixe siècle représentant une barricade.

L’éditorial, daté du 10 avril, proclame son attachement à ce rendez-vous historique du mouvement ouvrier et en désamorce les critiques « ultra-gauche » :

« Certains diront bien sûr que le 1er mai n’est qu’un symbole. Un spectacle sans lien réel avec les luttes des travailleurs. Voire. C’est vrai que l’aspect traîne-savate existe. Mais le 1er mai, c’est aussi autre chose. […] C’est le seul jour où peuvent se retrouver côte à côte les travailleurs en lutte, le mouvement syndical, les femmes, les soldats, les immigrés, les exilés politiques, les écologistes, les homosexuels, tous les mouvements de masse. Oui, le 1er mai est un symbole. Le symbole de l’unité de tous les travailleurs. Le symbole de la solidarité internationale. Le symbole de l’unification entre toutes les luttes qui s’affrontent au capitalisme et à l’État ! »

Le même éditorial stigmatise la division de la CGT et de la CFDT. Il dénonce les trois défilés séparés, comme s’il existait « trois classes ouvrières » et s’exclame : « Bureaucrates, de votre 1er mai-trahison, les travailleurs n’en veulent pas ! » Analysant cette division comme la conséquence de « stratégies syndicales subordonnées aux intérêts des partis réformistes », il y voit déjà la préparation des échéances présidentielle et législatives de 1981. Surtout, il donne un sens à cette unité en la déclarant « indispensable pour construire un rapport de force d’ensemble, vers la grève générale reconductible de tous les travailleurs, qui seule peut faire reculer le pouvoir ».

La grève générale est, à ce moment-là, au cœur de la stratégie de l’UTCL, qui n’a pas encore développé celle du « contre-pouvoir ». C’est un « possible » à défendre malgré la récente défaite de la sidérurgie lorraine. Avec cette perspective, elle veut offrir un objectif concurrent à celui de l’union de la gauche institutionnelle.

Unité de la gauche institutionnelle ou unité de la « gauche ouvrière » : pour l’UTCL, deux logiques s’affrontent.

« 10 000, NOUS ÉTIONS 10 000 ! »

C’est de sa principale place forte, les postaux de Paris, que va sortir un appel « de base ». Lancé à la mi-avril, « l’appel de syndicalistes des services postaux de Paris » réclame un 1er mai unitaire et prévient les directions syndicales que « si elles persistaient dans la décision d’organiser des initiatives séparées et concurrentes […] Nous prendrions la responsabilité, nos responsabilités, en faisant tout pour que se tienne une marche pour l’unité ». Signé de 64 noms, on y retrouve ceux des postiers de l’UTCL, mais aussi d’une dizaine, au moins, de la LCR.

Rendu public par une conférence de presse le jeudi 17 avril, il rencontre un écho favorable. Se concluant par une invitation à « toutes celles et ceux qui refusent la division et veulent, comme nous, imposer un Premier Mai unitaire », la liste des signataires s’ouvre vite à d’autres champs professionnels et réunit, en quelques jours, 939 noms, dont 381 de la CGT, 452 de la CFDT, 37 de FO et 69 de la FEN [7]. L’UTCL se charge de la réalisation du tract « 1er mai : Appel des 939 syndicalistes pour une Marche pour l’unité ». Le nombre des signataires approchera les 1500 à la veille du 1er mai [8].

Le coup est bien joué.

Forts de cette audience, les initiateurs et initiatrices, conscientes que les directions CGT et CFDT ne changeront pas d’avis, mettent à exécution la menace que contenait l’appel : une « Marche pour l’unité ». Dans un éditorial de trois (!) pages dans son édition du 15 mai, Tout le pouvoir aux travailleurs revient longuement sur la préparation de cette initiative et sur sa place dans le panorama « unitaire » de ce 1er mai.

Car deux autres initiatives voient le jour.

Il y a d’abord un rassemblement-forum sur le parvis de Beaubourg, à l’appel des initiateurs de la pétition « Pour l’union dans les luttes ». Puis il y a un appel, non de syndicalistes individuels, mais de 43 structures, sections et syndicats essentiellement CFDT, impulsé par la LCR. Partenaire incontournable pour l’UTCL, la LCR réussit quant-à elle à jouer sur les trois tableaux.

Si l’appel des structures syndicales converge avec celui des postaux de Paris dans la Marche pour l’unité, les rapports restent délicats, voire franchement hostiles, avec le courant de « l’Union dans les luttes » [9]. Ce dernier fait tout pour se distinguer de la Marche pour l’unité qui, « par esprit de conciliation », a pourtant fixé son point de départ à 13 heures au métro Rambuteau, c’est-à-dire à côté de Beaubourg. Le soir du 1er mai, Farandgis dénoncera d’ailleurs de façon violente la Marche pour l’unité et ses initiateurs sur Radio Darboy (une radio libre issu de la grève de l’imprimerie du même nom en 1974) [10].

Le quotidien Libération parle de « zizanie » et précise qu’il ne faut « pas confondre “union dans les luttes” et “marche pour l’unité” » : « Pour déjouer ce que l’un de ses animateurs, Stélio Farandjis n’hésite pas à qualifier de “manipulation de la LCR”, le collectif “Pour l’union dans les luttes” dont l’appel approche des 85 000 signatures, a totalement chamboulé, dans la matinée, son programme du 1er mai. […] “On ne veut pas être pris pour des naïfs par les camarades de la Ligue. Ils mettent en avant un cache-sexe syndical. Leur initiative, par les affrontements qu’elle risque de provoquer, ne peut que prêter main forte aux tenants de la division”, affirmaient hier les animateurs de “l’Union dans les luttes”, tandis que les organisateurs de “la marche pour l’unité” ne cachaient pas que ce soudain changement les embarrassait » [11].

Le lendemain, Libération insiste sur la désunion de ce 1er mai en publiant une pleine page intitulée « Un Premier Mai divisé en neuf ». En sixième position, pour ce qui est de « l’Union dans les luttes », Libé signale « un changement précipité pour déjouer “une manipulation de la LCR” […] à Beaubourg ». En septième position on retrouve « une initiative “complémentaire” mais contestée : la “Marche pour l’unité” à Beaubourg aussi » [12].

Malgré ces divisions entre « unitaires », la marche connaît un certain succès. L’UTCL appelait, dans son tract pour le 1er mai, à « construire ce jour-là un véritable pont humain de l’unité et de l’action ». Si ce n’est un pont, la marche aura été une très honorable passerelle. Partie à 14 heures de Rambuteau, elle rassemble près de 3 000 personnes [13]. L’ordre du cortège est le suivant : « syndicalistes postiers en tête, soldats, syndicats, mouvements de masse ». Par « mouvements de masse » il faut entendre qu’ont participé à la marche les groupes femmes parisiens, les collectifs homosexuels, les mouvements basques et occitans, même si « on doit déplorer l’absence quasi totale d’immigrés [et de] “Latino-Américains” ».

Au métro Temple, la marche attend et salue le cortège CFDT qui se rend place de la Bastille. De nombreux syndiqué·es rejoignent alors la Marche pour l’Unité, doublant voire triplant son volume. Libération compte alors 6 000 personnes [14], chiffre contesté par les organisateurs [15]. Dans son bilan, l’UTCL insistera à plusieurs reprises sur le chiffre de 10 000 manifestantes et manifestants (« 10 000, nous étions 10 000 ! ») [16]. La LCR donnera le même chiffre [17].

Ayant « fait le plein » de cédétistes, la Marche pour l’unité se rend ensuite place de la République, lieu de départ de la CGT. Avec beaucoup moins de succès. Dans sa circulaire du 4 mai, le secrétariat national de l’UTCL prend soin de préciser qu’un « “no man’s land” de cent mètres [sépare] les deux cortèges, celui de la CGT étant de plus protégé par un important SO ». La Marche pour l’unité, rejointe dans une « bien (bien, bien) moindre mesure » par des cégétistes, se dissout alors, appelant à rejoindre les différents cortèges et initiatives.

Cela reste un succès pour une initiative qui a dû trouver sa place entre les divisions syndicales au sommet et l’appel « Pour l’union dans les luttes ». L’UTCL peut se féliciter, et se payer le luxe de comparer « son » initiative à sa concurrente avec un certain mordant : « Devenues nettement différentes (bien que des camarades de “l’Union dans les luttes” ont participé à la marche, ce qui est parfaitement en accord avec le caractère le plus large possible de cette dernière), les deux initiatives ont pu confronter leurs capacités de mobilisation. À peine quelques centaines de personnes ont participé aux forums de “l’union dans les luttes”… Nous étions près de 10 000 à la Marche pour l’unité d’action ! » [18].

La critique à l’égard des directions confédérales, certes sans concessions, n’est pas aussi hardie. Si Tout le pouvoir aux travailleurs se félicite de ce que la marche du 1er mai « dérange » les bureaucraties, elle reconnaît toutefois « qu’il y a quelque chose de très inquiétant dans la manière dont s’est déroulé ce 1er mai. Les quatre apparitions de la CGT, de la CFDT, de FO et de la FEN, éclatées, divisées, [ressemblant] à un mauvais présage pour les luttes à venir » [19].

L’UTCL peut ironiser sur « l’Union dans les luttes » qui, malgré ses presque 90 000 signataires, lui apparaît comme un « tigre de papier ». Elle se le permet moins à l’égard des directions confédérales. Celles-ci ont le pouvoir de maintenir la division à une échelle de masse, comme l’explique l’éditorial de Tout le pouvoir aux travailleurs du 15 mai 1980 : « la polémique au sommet, c’est aussi la polémique à la base, le sectarisme au boulot et une dramatique absence de perspectives pour les luttes ».

Ces mêmes directions confédérales peuvent frapper, et durement, leurs opposants. Rappelons qu’à cette époque, la CFDT est en plein recentrage. Pour les postières et postiers UTCL, qui se sont exposés en étant parmi les 64 premiers signataires de « l’Appel de syndicalistes des services postaux de Paris », et qui en cette année 1980 commencent à prendre des responsabilités dans le syndicat CFDT des postaux de Paris, une procédure d’exclusion est une hypothèse plausible. Cette épée de Damoclès est prise en compte dans Tout le pouvoir aux travailleurs qui prévient : « cette unité était nécessaire et elle le sera aussi dans les semaines à venir, où les bureaucraties vont chercher à faire payer très cher la gifle reçue le 1er mai », ajoutant que « des menaces circulent déjà dans les structures syndicales » [20].

Il faut donc « faire compter » l’évènement du 1er mai 1980 pour qu’il ne soit pas assimilable à une « provocation gauchiste ». C’est ce que va tenter de faire l’UTCL. Avec moins de bonheur.

Priorité au syndicalisme de base

Sa démarche est la suivante : pour contrer la division au sommet, conséquence de la division PS-PCF, il faut montrer que « la base » refuse cette division, en s’appuyant sur la gauche syndicale. L’unité n’intéresse l’UTCL qu’en tant qu’elle est un préalable pour aller vers la grève générale, seule réelle alternative à l’Union de la gauche.

Elle n’est pas seule sur ce créneau. On a vu qu’elle a pu compter, avec l’appel des postiers, sur la LCR. Plus nombreuse, présente sur tous les tableaux (« Pour l’Union dans les luttes », appel des structures syndicales, appel des postiers) son mot d’ordre cette année-là est « Assez de divisions ! Unité pour chasser Giscard ! ». Au plan syndical certes, mais aussi en faveur de l’unité PC-PS dans la perspective des élections de 1981.

L’UTCL est consciente du rapport de force favorable à la LCR, et sa circulaire post-1er mai rappelle qu’il faut « garder à l’esprit le rapport quantitatif qui peut exister entre les deux orgas même si au niveau parisien la LCR ne pouvait pas se passer de nous. » [21] Elle ne sacrifie cependant pas ses exigences : priorité à la dynamique enclenchée par l’appel des postiers. Il s’agit de ne pas s’enfermer dans un tête-à-tête avec la LCR, mais de le dépasser grâce à une dynamique à la base. L’UTCL regrette ainsi que « les décisions importantes[aient été] prises au niveau des organisations politiques UTCL et LCR, les assemblées de syndicats et de syndicalistes n’apparaissant que comme démocratie formelle (90 % des participants aux AG étant constitué par des militants des deux organisations !!!!) » [22]. Cette déconvenue est tempérée par le succès de la marche en elle-même.

C’est dans cette optique qu’il faut défendre publiquement ce succès, et faire en sorte que cette Marche pour l’unité ne soit pas réduite à une « marche de la LCR », aussi bien par la direction confédérale CFDT que par certains groupes d’extrême gauche rivaux de la « Ligue ».

C’est précisément ce à quoi s’emploie Maurice Najman, ancien de l’Alliance marxiste révolutionnaire (AMR) et désormais dirigeant des Comités communistes pour l’autogestion (CCA), signataire de l’appel « Pour l’Union dans les luttes », mais aussi journaliste à Libération. Dans les colonnes du quotidien, il « s’acharne » à présenter la Marche comme une « magouille de la LCR » [23]. L’UTCL doit rappeler à ces « messieurs les bureaucrates du syndicalisme et de la presse », que « la Marche pour l’unité ne rassemblait pas des trotskystes, ni même seulement des militants de la gauche syndicale : elle rassemblait des syndicalistes de toutes opinions qui, par milliers, avaient trouvé là le seul moyen d’affirmer ce jour-là leur opposition à l’orientation sectaire des bureaucraties ». Dans cette démarche de terrain « qui dépasse largement les questions de boutiques groupusculaires » [24], y compris de la « boutique UTCL », le respect du pluralisme et de la démocratie est la garantie d’une gauche syndicale indépendante d’enjeux qui peuvent lui être étrangers.

Neuf ans plus tard, ce sont les mêmes postières et postiers UTCL, avec ceux de la LCR, que l’on retrouve dans une aventure d’une toute autre envergure : la création de SUD PTT.

***

ANNEXE

Reproduction de l’appel des syndicalistes des services postaux de Paris à la mi-avril 1980 pour un premier mai unitaire. Cet appel a été diffusé sous forme de tract. La mise en page originale est respectée ci-dessous.

Appel de syndicalistes des services postaux de Paris

Pour le 1º mai, un nouveau pas vient d’être franchi dans la division !

Alors que le gouvernement et le patronat frappent à coup redoublés contre les travailleuses et les travailleurs français et immigrés, les directions de nos organisations syndicales n’ont même pas réussi à se mettre d’accord pour une action commune.

– La C.G.T. a prévu de manifester de République à St Lazare ;

– La C.F.D.T. de faire un rassemblement à la Bastille ;

– F.O. de se retrouver sur la tombe de Léon Jouhaux ;

– La F.E.N. de s’abstenir.

Devant cette situation, nous ne pouvons pas nous taire.

Nous qui sommes, militantes et militants de la C.G.T., de la C.F.D.T., et de F.O., nous prenons la responsabilité de nous adresser publiquement aux directions de nos organisations syndicales pour leur dire :

“… Il FAUT ARRETER LE MASSACRE ! nous refusons la division, il faut une seule manifestation de tous les syndicats le 1º mai ! … »

Les divergences ne doivent pas être un obstacle qui empêche l’UNITE D’ACTION !

L’unité est indispensable, pour la défense de nos salaires, et notre emploi, pour la défense de nos acquis et de nos libertés syndicales, politiques et individuelles, contre le démantèlement de la sécurité sociale, et la loi Berger , contre les lois anti-immigrés Barre-Bonnet-Stoléru, contre le gouvernement et son patron Giscard.

SE METTRE D’ACCORD LA-DESSUS, CE N’EST PAS SORCIER !

Nos directions syndicales peuvent et doivent appeler ensemble à une seule manifestation le 1º mai.

Si elles persistaient dans la décision d’organiser des initiatives séparées et concurrentes, malgré la volonté de la grande masse des travailleuses et des travailleurs qui veulent l’unité, nous pensons qu’il serait grave et dangereux de rester passives et passifs face à la division.

Nous prendrions la responsabilité, nos responsabilités, en faisant tout pour que se tienne une

MARCHE POUR L’UNITÉ

Initiative qui – loin de rajouter à la division – permette aux militantes et militants de tous les syndicats, de toutes les organisations de masse, à tous les travailleuses et travailleurs qui veulent l’unité d’action de se faire entendre dans la rue.

Nous appelons toutes celles et ceux qui refusent la division et veulent comme nous imposer un premier Mai unitaire à reprendre un tel appel.

Pour tout contact, joindre Jean RAVON 12 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret.

Noms des 64 premiers(ières) signataires de l’appel.

ALOUJES Isabelle factrice CFDT – ABRAHAMIAN Michel facteur CFDT – AUDIBERT Jacky préposé conducteur, secrétaire FO de Paris 18 – ALBOUY Jean-Guy préposé CFDT – BLOCH Joel AEX CGT – BLANCHART J. Pierre CT FO – BORIE Bernard CT CGT – BORGNIS Paul AEX CFDT – BEAUDZA Patrick facteur CFDT – BON Bernard facteur CFDT – BIOULAC Michel AEX CGT – CAILLOT Jean-Paul AEX CFDT – CROTTET Philippe CT CFDT – CRUSOE Gérard Pré Cd CGT – CALMET Patrick facteur CFDT – CHARLES Odile préposée conductrice CFDT – CHAPEAU Michèle factrice CFDT – DELATTRE Frédéric facteur CFDT – DELPEUCH René CT CGT – DESVIGNES Jean-Luc AEX CGT – DONIO Martine factrice CFDT – ESNAULT Georges facteur CFDT – ELEOUET Christian AEX CFDT – ESCALLIER J. François AEX CGT – FREYCHE Guy facteur CFDT – FISTON Pascal facteur FO – GAVILA Nicole factrice CGT – GERMAIN Hervé CT CFDT – GUILLOT Jocy factrice CFDT – GANNE Pierre AEX CGT – GAUTHER Brigitte AEX CFDT – ISNARD facteur CGT – JONON Christian AEX CFDT – JONQUET Arlette factrice CFDT – KALLOU facteur CFDT – LAURENT Jean-Luc AEX CFDT – LIENARD Yves facteur CGT – LE CORRE Alain préAch CGT – LEGROS François CT CFDT – LUC Alfred AEX CGT – MACIEJEWSKI Raymond AEX CFDT – MONTOYA Jean-Marc facteur CGT – MOREAU Luc facteur CFDT – MATA Michel AEX CGT – MERCIER Françoise factrice CFDT – MAZURZACK Danielle factrice CFDT – MATHEAU Bernard AEX CFDT – ORTAVANT Annie factrice CFDT – POIGNANT Yannick CT CGT – ROUSSEAU Michel CT CGT – RAVON Jean facteur CFDT – RIVIERE Patrick préposé CFDT – ROUELLETTE Christian préposé CGT – SCATTON Philippe CT CGT – SALHI Thérèse AEX CFDT – SPADONI Patrice facteur CFDT – TREHOREL Francis AEX CGT – TROUCHES Gérard préposé CFDT – VOUSIN Anne AAP CGT – VELARD Patrick facteur CFDT – VEDRINE Isabelle factrice CGT – WINGERTER Gérard facteur CFDT ; BAPTISTE Rémy AEX CFDT – BRECEON Alain AEX CFDT

La collecte de signatures continue, la suite des noms signataires sera communiquée lors de la conférence de presse du JEUDI 17 AVRIL 1980.

*

Illustration : https://www.flickr.com/photos/facl93/53202500492/in/photostream/

Notes

[1] : Devant ce mur criblé de balles, dans le cimetière du Père-Lachaise, furent exécutés nombre de communards. C’est, depuis, un lieu de « pèlerinage » du mouvement ouvrier.

[2] : Michel Pigenet, « Les relations CGT-CFDT en 1979 : l’unité ou comment s’en débarrasser », pages 87 à 92 in Tangui Perron, Histoire d’un film, mémoire d’une lutte #1, Le dos au mur, Périphérie, Montreuil, 2007.

[3] : Rouge du 11 avril 1980.

[4] : « L’unité dans les luttes se construit… dans les luttes », Tout le pouvoir aux travailleurs du 15 mars 1980

[5] : Ibidem.

[6] : « L’extrême gauche et le 1er mai », Tout le pouvoir aux travailleurs du 15 mai 1980, Archives UTCL. Dans son spot télévisé pour FR3, le 10 juillet 1978, l’OCL raille également le 1er mai.

[7] : Tract de l’UTCL pour le 1er mai.

[8] : Tout le pouvoir aux travailleurs du 15 mai 1980.

[9] : Archives confédérales de la CFDT, carton 20 F 256, pochette « 1er mai 1980 ».

[10] : Circulaire du secrétariat national de l’UTCL n°88, du 4 mai 1980.

[11] : « Le Premier Mai divise les unitaires », Libération du 29 avril 1980.

[12] : « Un Premier Mai divisé en neuf », Libération des 30 avril et 1er mai 1980.

[13] : Circulaire du SN de l’UTCL n°88, 4 mai 1980.

[14] : « Un Premier Mai divisé en neuf », Libération des 30 avril et 1er mai 1980.

[15] : Libé et la méthode Coué », Tout le pouvoir aux travailleurs, n° 32 du 15 mai 1980.

[16] : Éditorial de Tout le pouvoir aux travailleurs du 15 mai 1980.

[17] : Pierre Rème (Cours-Salies), « À Paris : 10 000 à la marche pour l’unité », Rouge, 3 mai 1980.

[18] : « Des différends avec la LCR », Tout le pouvoir aux travailleurs, 15 mai 1980.

[19] : Éditorial de Tout le pouvoir aux travailleurs, 15 mai 1980.

[20] : « Des différends avec la LCR », Tout le pouvoir aux travailleurs, 15 mai 1980.

[21] : Circulaire du SN de l’UTCL, n° 88, 4 mai 1980.

[22] : Ibidem.

[23] : Libé et la méthode Coué », Tout le pouvoir aux travailleurs, 15 mai 1980.

[24] : « Des différends avec la LCR », Tout le pouvoir aux travailleurs, 15 mai 1980.