La revue Les Mondes du travail, animée par Stephen Bouquin (sociologue et professeur à l’université d’Evry), republie sur son site une interview de Pierre Naville (datant de 1977) sur l’avenir du travail à l’ère de l’automation.

Site : https://lesmondesdutravail.net

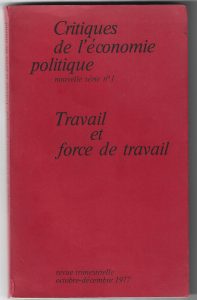

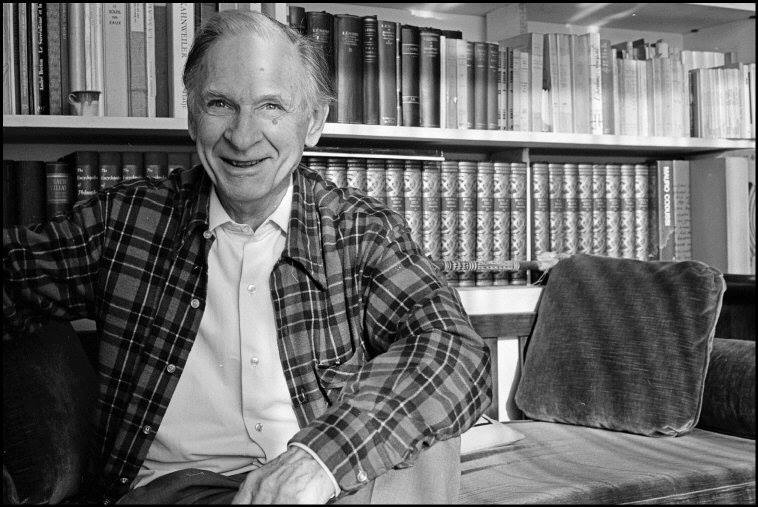

A gauche, le numéro de décembre 2021 (Les Mondes du travail). Ci-dessous Pierre Naville.

« Ce qu’il faut rechercher, ce n’est pas une civilisation du travail et de la production, c’est une société libérée dans ses échanges et dans ses communications… »

Entretien avec Pierre Naville sur l’automation et l’avenir du travail (1977)

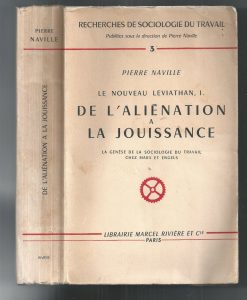

Dans cet entretien publié en 1977, Pierre Naville présente sa vision de l’automation et de l’avenir du travail. La lecture de ses propos nous permet, au début de la seconde décennie du 21ème siècle, de remettre en perspective bon nombre de transformations du travail liées à la robotisation, la numérisation du travail ou la mobilisation de l’IA dans le procès de travail. Pierre Naville revient sur les enseignements tirés des enquêtes qu’il a menées ou dirigées au cours des années 1950 et 1960, en particulier celles qui portent un regard novateur et critique sur le développement de systèmes de production semi-automatisés, et dont on peut retrouver les conclusions dans l’ouvrage « Vers l’automatisme social » (1960 [2016]). Sa clairvoyance analytique, son degré de discernement sociologique – il ne faut pas tout confondre – et l’actualité de certaines thèses défendues sont assez uniques en leur genre. Chacun pourra s’en rendre compte d’autant plus facilement que son époque est bien éloignée du temps présent.

Naville nous rappelle l’importance des fondamentaux : la technique n’est pas une malédiction ni une perversion mais progresse en fonction des impératifs de l’extraction de plus-value, de l’accumulation et de leurs rythmes heurtés tout en étant marqué par la division internationale du travail et les rapports stratégico-militaires entre les Etats.

Son analyse du travail se singularise par le refus de limiter son analyse au seul acte de travail. Pour Naville, il est essentiel de prendre en considération le rapport salarial dans son ensemble et ce dernier demeure un rapport de classe qui porte la marque de la qualification comme de la division sociale et technique du travail. A rebours de ses propres analyses datant du début des années 1950, Naville observe que le lien entre la qualification et le système de formation tend à se distendre. Sont en cause non seulement l’existence du chômage comme « armée de réserve » mais aussi les impératifs de commandement et la nature processuelle ou collective du travail. La qualification est devenue un prétexte aux grilles de classifications, qui justifient un système d’hiérarchisation salariale reproduisant «l’isolement du travailleur face à un capital impersonnel». En même temps, et cela bien avant l’émergence du savoir-être et de la compétence, Pierre Naville observe le développement des « qualifications collectives » qui s’appuient avant tout sur la communication, l’échange de signes et qui renvoient aux capacités des équipes à s’adapter, à régler et maîtriser des dispositifs techniques aux données changeantes. Ayant toujours relativisé l’opposition entre travail manuel et intellectuel, Pierre Naville nous invite à reconnaître l’importance du clivage opposant ceux qui commandent ou élaborent l’activité productive et ceux qui sont subordonnés à ce commandement et doivent se rendre disponibles pour atteindre les objectifs qui leurs sont fixés. Il aborde enfin la question de l’autogestion, cette revendication très présente au cours des années 1970 et a trouvé dans la lutte des LIP[1] une sorte de préfiguration. Pour Naville, tout aussi réaliste que révolutionnaire, « il ne suffit pas d’introduire des changements formels dans les entreprises, il faut bouleverser toutes les structures du travail et tout la hiérarchie sociale ». Par dessus tout, l’autogestion ne pourra fonctionner avec une semaine de 40 heures et le maintien d’une division sociale du travail. Si elle exige une coordination planifiée de la production des biens et services, celle-ci devra aussi être subordonnée à d’autres objectifs tels qu’un « rapport plus équilibré avec l’environnement naturel ».

Loin de tout productivisme ou économisme, Naville rappelle que la « libération des forces productives exige un meilleur ajustement des activités dites extra-économiques sous leur différentes formes », à savoir le temps de la production et les temps sociaux qui concernent les activités familiales, sociales, éducatives et citoyennes. Ce qui en revient à dire qu’il faut tout autant libérer le travail que se libérer de sa réalité hétéronome.

Stephen BOUQUIN

________________________________________

Interview de Pierre Naville :

Question. – Qu’en est-il de l’automation aujourd’hui ? N’a-t-elle pas déçu beaucoup d’espoirs mis en elle au début des années soixante ?

Réponse. – Bien entendu, l’automation n’est pas la panacée destinée à faire disparaître les maux du capitalisme (pas plus que ceux du socialisme d’Etat des pays de l’Est). Tant que les activités productives sont réglées par les échanges de valeur entre capitaux et force de travail, le progrès technique lui-même est réglé par l’accumulation du capital et ses rythmes heurtés. Les dirigeants d’entreprises n’investissent pas dans l’automatisation pour rendre le travail moins pénible, mais pour mieux utiliser le· travail, accroître le rendement et produire de la plus-value. Il n’est donc pas étonnant que l’introduction des innovations techniques dépende des hauts et des bas de la conjoncture, de l’évolution à moyen et à long terme de la rentabilité du capital et du prix des capacités de travail. On ne doit-pas se représenter le développement de l’automation comme un développement linéaire. Il est au contraire très inégal dans l’espace et dans le temps, comme l’accumulation du capital elle-même.

Mais cela n’est qu’un aspect général des problèmes posés par l’automation. Au niveau de la production et de la technologie apparaît aussi toute une série de contraintes et contradictions que l’on perçoit maintenant beaucoup mieux. Certains développements technologiques de pointe sont difficilement compatibles avec la stagnation de certains procédés de production dans les branches mêmes où on veut les mettre en œuvre. Autrement dit, il est de plus en plus difficile d’accorder entre eux des systèmes de machines d’une complexité croissante. Certaines machines travaillent trop vite, d’autres trop lentement. Il peut y avoir des difficultés à adapter les unes aux autres ; les chaînes de montage ayant des caractéristiques très différentes. On peut ajouter qu’il se produit aussi des défaillances de l’automation. Ainsi, certaines commandes automatiques à très grande distance – pour des barrages, des raffineries, etc. – se révèlent souvent défectueuses. Dans l’état actuel de nos connaissances, il ne peut y avoir d’automatisation absolue. On se heurte un peu partout à un seuil optimum des techniques de l’automatisation qui renvoie dans le domaine de l’utopie à l’image d’une production qui fonction ne par simple pression de boutons. Or, la technique n’est pas maîtrise complète des processus naturels ni des processus dérivés créés par le milieu technologique et industriel. Elle ne permet que des contrôles très relatifs, sous certains aspects et dans des conditions données, des activités de production. C’est ce qui justifie l’extension des services de contrôle et d’entretien.

Il faut en outre tenir compte du fait que des collisions graves peuvent se produire au niveau de l’organisation du travail entre les systèmes technologiques mis en œuvre et les réactions des travailleurs, entre les rythmes machiniques et les rythmes humains dont la plasticité et la malléabilité sont beaucoup moins grandes qu’on ne veut bien le dire au vu de certaines performances exceptionnelles. La technologie progresse essentiellement en fonction des impératifs de l’extraction de la plus-value, ce qui veut dire que d’une certaine façon elle fait violence aux hommes auxquels elle s’impose et qu’elle est développée pour tirer le maximum des collectifs de travail comme des travailleurs pris individuellement (en les laissant dans une situation d’impuissance). En d’autres termes, le développement de la technologie n’a pas pour but de renforcer le contrôle des travailleurs sur la production, mais celui du capital. Il ne faut donc pas tomber dans le piège de considérations mythiques sur la révolution scientifique et technique comme moyen privilégié de transformer les rapports sociaux. La technique n’est pas une malédiction, pas plus qu’elle n’est une perversion ; mais elle ne se présente jamais dans un état chimiquement pur, abstraction faite des rapports économiques et sociaux qui lui donnent la possibilité de se manifester et de se déployer. Comme le dit Marx dans Le Capital, il y a un emploi capitaliste des machines qui oblige à se poser la question d’un autre mode de production et d’utilisation de la technologie. Cela dit, on va sans doute atteindre un nouveau seuil d’automatisation dans les années à venir en la liant à l’informatique. Bien des indices montrent que des vagues d’innovation technologique sont possibles, dans l’électronique notamment (il suffit de songer aux micro-processeurs), dans le secteur des machines et des machines-outils (les machines à commande numérique qui maîtrisent trente à cinquante postes de travail). Tout cela est largement aiguillonné par les nouveaux développements de l’informatique, caractérisés par les possibilités de centralisation des systèmes d’information et en même temps par leur ubiquité.

Mais, bien évidemment, le franchissement d’un nouveau seuil dépend concrètement de beaucoup de facteurs socio-économiques, entre autres des transformations de la division internationale du travail. Les multinationales recourent de plus en plus au montage et à l’assemblage de pièces fabriquées dans le monde entier (y compris dans les pays de l’Est). Elles centralisent, grâce à une véritable révolution des transports, des structures de production qui peuvent être très distantes les unes des autres, voire éparpillées sur toute la planète. Cela permet de conjuguer des bas salaires avec une haute technologie (par exemple dans le domaine du textile), voire de changer rapidement la localisation des principales opérations. Mais il faut se garder de conclure trop rapidement. Certaines technologies « lourdes » exigent des investissements massifs, des localisations relativement durables et des appuis constants d’Etats puissants. Or elles sont souvent appelées à jouer un rôle déterminant dans la dynamique d’ensemble et dans le développement plus ou moins inégal du progrès technique. Il faut donc faire entrer en ligne de compte, au-delà des rapports de forces économiques immédiats, des rapports de forces stratégico-militaires qui expriment la capacité des Etats et des plus grandes firmes multinationales à contrôler les conditions d’exploitation de la force de travail (et des ressources naturelles) sur des zones entières du monde. Le progrès technologique, en ce sens, n’est pas indépendant des aléas de la politique internationale et des rap ports de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat à l’échelle internationale.

Mais, bien évidemment, le franchissement d’un nouveau seuil dépend concrètement de beaucoup de facteurs socio-économiques, entre autres des transformations de la division internationale du travail. Les multinationales recourent de plus en plus au montage et à l’assemblage de pièces fabriquées dans le monde entier (y compris dans les pays de l’Est). Elles centralisent, grâce à une véritable révolution des transports, des structures de production qui peuvent être très distantes les unes des autres, voire éparpillées sur toute la planète. Cela permet de conjuguer des bas salaires avec une haute technologie (par exemple dans le domaine du textile), voire de changer rapidement la localisation des principales opérations. Mais il faut se garder de conclure trop rapidement. Certaines technologies « lourdes » exigent des investissements massifs, des localisations relativement durables et des appuis constants d’Etats puissants. Or elles sont souvent appelées à jouer un rôle déterminant dans la dynamique d’ensemble et dans le développement plus ou moins inégal du progrès technique. Il faut donc faire entrer en ligne de compte, au-delà des rapports de forces économiques immédiats, des rapports de forces stratégico-militaires qui expriment la capacité des Etats et des plus grandes firmes multinationales à contrôler les conditions d’exploitation de la force de travail (et des ressources naturelles) sur des zones entières du monde. Le progrès technologique, en ce sens, n’est pas indépendant des aléas de la politique internationale et des rap ports de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat à l’échelle internationale.

Q. – Que devient le travail humain dans un tel contexte ?

R. – Il est bien évident qu’on s’éloigne de plus en plus des vieilles activités de métier, pour ne pas dire de l’artisanat, modèle qui continue à hanter bien des opposants au capitalisme. La recomposition du travail que certains attendaient du progrès technique et de l’automation a fait long feu. On décompose de moins en moins le travail à la façon de Taylor. Pour autant, il n’est pas moins parcellisé et exploité, et on voit mal comment on pourrait retourner à des modalités de travail où chaque poste maîtriserait une séquence bien déterminée d’un processus de production. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’il faille le regretter, car l’évolution actuelle contient en germe de grandes possibilités de libération. Curieusement, il se crée une situation où les êtres humain – le travailleur collectif – et les systèmes de machines sont de plus en plus distants les uns des autres, où la symbiose précapitaliste entre l’homme et ses instruments de travail, fait place à une véritable séparation. Il y a une autonomie relative du système des machines qui a pour conséquence une autonomie au moins potentielle des collectifs de travail. Lorsque les ouvriers ou les opérateurs ne sont plus les servants directs d’une machine qui leur impose des rythmes· très contraignants, mais sont au contraire des surveillants ou des réparateurs de processus automatisés, ils ont des possibilités plus grandes de réflexion. Ils peuvent plus facilement se poser des questions sur la gestion de l’entreprise et ses modalités, sur ses finalités et sur son insertion dans le système économique global. Cela tient notamment au fait qu’un nombre d’hommes relativement limité peut mettre en branle des ensemble productifs de grandes dimensions et peut donc les paralyser, ce qui entraîne des conséquences en cascade qui débordent, largement le domaine d’une seule entreprise ou d’une seule région (voir les « grèves-thromboses »). Tous les travailleurs ne sont évidemment pas des surveillants de chaînes automatisées, beaucoup accomplissent toujours des tâches directes, pénibles et salissantes dans des environnements techniques peu avancés. Mais la tendance générale est indéniablement à la disparition du rapport individualisé entre l’ouvrier et « sa » machine. La situation de travail est de plus en plus marquée par des formes nouvelles de coopération au travail – imbrication et intégration très poussées de processus de production interdépendants, contraintes structurelles et technologiques se substituant à l’expression directe du despotisme patronal. Dans ce cadre, l’initiative individuelle n’a plus beaucoup de latitude d’action. Et la mesure de l’effort personnel n’a plus grand sens ce qui explique assez bien qu’il y ait une crise récurrente des salaires au rendement.

Tous les efforts des capitalistes visent précisément à recréer plus ou artificiellement les conditions d’un rapport individualisé entre le capital et le travailleur en imposant des mesures plus ou moins arbitraires de l’effort personnel ou en évaluant la contribution présumée de chaque individu à la production globale.

Les formes actuelles de rémunération –du salariat – constituent un mélange savant de salaires de base de primes collectives et individuelles, établis selon des normes hiérarchisées et très compliquées qui tendent à reproduire l’isolement du travailleur face à un capital impersonnel qui incarne la force des choses. Dans ce cadre, la technologie joue un très grand rôle ; elle permet de bouleverser constamment l’organisation du travail au nom de l’efficience et de l’objectivité du progrès, c’est-à-dire en occultant les rapports de classes et la violence qui s’exerce dans la production. Il faut donc bien voir qu’il y a brassage et recomposition incessante de la classe laborieuse et qu’on ne saurait la réduire à des schémas simplificateurs – une classe d’O.S. ou de techniciens – en oubliant les différences et les discontinuités, suscitées et utilisées par les capitalistes pour empêcher celle-ci de s’organiser et de s’unifier.

Q. – Justement, que peut-on penser de l’évolution des qualifications ces dernières années ?

Je crois qu’aujourd’hui, il faut plus largement se débarrasser des idées communément admises sur la qualification du travail, encore très marquées par les références à l’habileté, aux tours de mains et aux connaissances nécessaires dans les vieux métiers. Je n’entends naturellement pas nier que le savoir joue un rôle très grand dans la division sociale du travail, particulièrement dans l’accès aux fonctions dirigeantes dans la production. Ce que je voudrais mettre en lumière, c’est le fait que, pour les travailleurs, la qualification se présente de plus en plus comme une qualification des postes de travail et de moins en moins comme une qualification des individus. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins importants – stratégiquement ou tactiquement – pour les dirigeants d’une grande entreprise moderne, et c’est en fonction de leur importance pour la continuité de la production qu’il y a valorisation par une échelle des postes de travail. La qualification paraît aussi s’attacher au niveau de responsabilité par rapport à la production, c’est-à-dire paraît déterminée en fonction des effets négatifs que peuvent avoir les ratés du comportement sur les installations et la production. La qualification est en quelque sorte une norme, un ensemble de règles de comportement exigé et imposé par une combinaison de machines. Mais ce n’est encore qu’un aspect du problème. Il faut voir aussi que la disparition tendancielle de l’objet de travail, ce qu’on pourrait appeler la fluidité des matières ouvrées, transforme considérablement les données les plus concrètes du travail. Il n’y a plus homologie entre le travail des machines et les gestes ou les dépenses d’énergie des ouvriers. Ces derniers touchent de moins en moins la matière, ils ont essentiellement à contrôler des signaux ou à interpréter des systèmes de signes qui s’interposent entre la matière et eux. Cela veut dire que, dans le procès de travail, les communications, les échanges de signes prennent une importance primordiale, accentuant encore un peu plus le caractère collectif et impersonnel de la production. Il s’établit une sorte de qualification collective, d’équipe, à laquelle chacun doit s’adapter, à laquelle chacun doit contribuer. C’est dire que, dans un tel cadre, le temps et la difficulté de l’apprentissage ne peuvent plus être les seuls critères pour apprécier un individu ou un groupe d’individus. Il devient au contraire tout à fait décisif de tenir compte de la capacité d’adaptation des travailleurs à des environnements techniques complexes et à des données changeantes (variations de la production, défaillances de certaines installations, etc.). Au niveau microtechnique, il faut une assez grande souplesse des travailleurs ainsi qu’une assez grande mobilité de leurs réseaux de communication et d’échanges, ce qui entre inévitablement en contradiction avec la rigidité des structures de production. Il y a donc crise de la qualification et des qualifications, parce que la réalité des activités de production se heurte à des contraintes économiques ou technologiques globales qui traduisent les impératifs de la reproduction du capital. Les hommes comme force productive sont étroitement corsetés dans le rapport social de production, alors que les possibilités de diminuer la pénibilité du travail sont techniquement plus grandes que jamais.

Q. – Quelle distinction peut-on faire aujourd’hui entre travail intellectuel et travail manuel ?

R. – Il ne me semble pas que l’opposition radicale, pour ne pas dire métaphysique, que• certains font entre le travail intellectuel et le travail manuel soit très pertinente. On peut, bien sûr, repérer facilement des travaux manuels pénibles et mal rémunérés, mais tous ceux qui travaillent manuellement ne sont pas réduits à ce genre de pratique, et, comme on l’a déjà vu, beaucoup d’ouvriers interprètent ou manipulent des systèmes de signes. Il faut voir en outre que le travail dit traditionnellement intellectuel lui-même n’est pas un bloc homogène. Qu’y a-t-il de commun entre un P.D.G. et un employé de banque, même si tous les deux ont fait des études supérieures ? Qu’y a-t-il de commun entre un informaticien hautement qualifié et une dactylo dans une grande société d’assurances ? Je crois qu’il vaut beaucoup mieux s’interroger sur les différentes formes de séparation entre les travaux de commandement et d’élaboration, d’une part, et les travaux soumis et subordonnés au commandement du capital (public ou privé) d’autre part. Pour cela, il faut suivre avec beaucoup d’attention les différences qui peuvent se faire jour entre le travail prédominant dans les principaux secteurs de la production, ceux où on trouve les travailleurs exploités, et le travail accompli à la périphérie de la production ou dans les centres de commandement de la société. Il faut comprendre quels sont les plus ou moins grands privilèges dont jouit telle ou telle couche sociale, quelle place elle occupe dans la production sociale. Il faut également arriver à saisir les situations ambiguës, celles que Marx analyse déjà avec minutie dans les Théories sur la plus-value, tout cela pour mettre en lumière les rapports étroits qui existent entre la·division sociale du travail et la division technique du travail, les deux ayant tendance à se confondre dans une situation où plus de quatre-vingts pour cent de la population active est salariée et intégrée dans des ensembles productifs et administratifs très hiérarchisés. Je sais bien que ces considérations vont à l’encontre des certitudes trop vite acquises, mais, si l’on veut agir à bon escient, il faut procéder scrupuleusement à ces analyses. En simplifiant, je dirais que la différence s’établit entre deux pôles : celui qui suppose une soumission directe à l’appareil matériel de production et celui qui implique une disponibilité par rapport aux systèmes matériels.

Q. – Que devient dans ce contexte la perspective de l’autogestion ?

R. – Dans ce domaine, il faut se garder des visions simplistes. L’autogestion n’est pas une formule magique, le sésame ouvre-toi » du socialisme, mais un ensemble d’objectifs à réaliser – auto-organisation des travailleurs, autogouvernement de la société, etc. Or, pour mettre tout cela en pratique, il ne suffit pas d’introduire des changements formels dans les entreprises, il faut bouleverser toutes les structures du travail et toute la hiérarchie sociale. Cela ne sera pas si facile. Il faut dire d’abord que l’autogestion ne peut véritablement se développer et prospérer que s’il y a une diminution substantielle de la durée du travail. Quand on travaille quarante heures ou plus par semaine, il est difficile, impossible de se consacrer réellement, avec efficacité, à des activités sociales de gestion. Il est aussi très difficile, pour ne pas dire impossible, de se former de façon permanente, de façon à pouvoir occuper des fonctions multiples dans la production et dans la vie sociale. Or il ne peut y avoir de victoire définitive de l’autogestion si les hommes et les femmes au travail ne deviennent pas polyvalents, s’ils ne peuvent pas circuler dans les systèmes de production, s’ils ne peuvent pas changer d’emploi plusieurs• fois au cours de leur vie.

La rotation des tâches est aujourd’hui combattue par les syndicats, parce qu’elle est une arme entre les mains du patronat pour mieux contrôler les travailleurs et parce qu’elle s’effectue dans des sphères très restreintes (chez les ouvriers et les employés). Dans le cadre de l’autogestion, au contraire, il faut la mettre progressivement en œuvre pour empêcher qu’à partir de la division des tâches et des fonctions se reconstitue une division ,sociale du travail. On voit par-là les changements considérables qu’il faudra introduire dans les systèmes d’enseignement et de • formation.

« Ce qu’il faut rechercher, ce n’est pas une civilisation du travail et de la production, c’est une société libérée dans ses échanges et dans ses communications. De toute façon, la régulation de la production restera un problème qu’il est impossible d’ignorer et qu’il faudra résoudre, mais la réussite de l’évolution autogestionnaire se mesurera au fait que l’on attribuera de plus en plus d’importance à des activités non productives au sens traditionnel du mot. »

Cela dit, les problèmes de la gestion économique ne seront pas moins redoutables. Il ne faut pas s’imaginer qu’il y aura une sorte de transparence immédiate du fonctionnement des systèmes productifs et que l’activité spontanée des autogestionnaires sera en mesure d’éliminer toutes les difficultés à partir des problèmes posés à leurs cellules de base. Il ne faut pas s’imaginer non plus qu’il pourra y avoir des plans parfaits aux différents échelons de la pyramide économique, particulièrement au sommet. Il importe avant tout de rendre les systèmes productifs perfectibles, en éliminant autant que possible les facteurs de rigidité en laissant la porte ouverte à des modifications institutionnelles. Cela implique que l’on repère soigneusement les contraintes inévitables, les obstacles incontournables pour atteindre les grands objectifs stratégiques. Cela implique aussi que l’on détermine avec précision les niveaux où les décisions doivent être prises. Il ne peut être question de réserver les décisions aux échelons les plus élevés. En même temps, il faut réaliser la meilleure intégration possible des systèmes productifs ; c’est-à-dire 1a meilleure articulation possible des systèmes de décision, compte tenu d’une articulation satisfaisante de l’activité des groupes humains.

Tout le monde sait qu’il faut coordonner les plans partiels, mais cela ne peut être une pure question de rentabilité économique, il faut-faire entrer en ligne de compte bien d’autres facteurs. Si l’on veut rendre compatibles les activités variées des groupes humains, il faut respecter les rythmes vitaux, leurs diversités, en sachant précisément que la libération des forces productives exige un meilleur •ajustement des activités dites extra-économiques sous leurs différentes formes. Les gaspillages que l’on déplore aujourd’hui sont très souvent dus à l’optique étroite sous laquelle on considère les intérêts de la société et en fonction de laquelle on sélectionne les objectifs à poursuivre. La maximisation de la production, qui, dans certaines circonstances, peut être tout à fait primordiale, peut et doit être subordonnée à d’autres objectifs ; par exemple, des rapports plus équilibrés avec l’environnement naturel ou encore la diminution de la peine des hommes. Est-il besoin de le rappeler ? Marx s’est opposé aux conceptions qui identifient ou confondent la richesse des échanges humains à une accumulation sans fin de marchandises ou de produits. Ce qu’il faut rechercher, ce n’est pas une civilisation du travail et de la production, c’est une société libérée dans ses échanges et dans ses communications. De toute façon, la régulation de la production restera un problème qu’il est impossible d’ignorer et qu’il faudra résoudre, mais la réussite de l’évolution autogestionnaire se mesurera au fait que l’on attribuera de plus en plus d’importance à des activités non productives au sens traditionnel du mot.

Q. – La crise des rapports de travail en ce moment annonce-t-elle la société autogestionnaire dont tu parles ?

R. – Il faut faire attention à ne pas rassembler, sous les termes d’allergie au travail, des phénomènes hétérogènes. Il y a d’abord la fuite des travailleurs exploités devant la dureté des conditions de travail, par exemple, les• tentatives d’évasion des ouvriers à la chaîne. C’est une manifestation très importante de la lutte des classes. Mais il y a aussi des phénomènes beaucoup plus ambigus qui trou vent leur origine dans certaines couches dites tertiaires. Au nom de la créativité, on refuse toutes les contraintes de la vie productive et on recherche toutes les formes possibles d’échappatoires. Cela peut être sympathique, voire honorable, mais ce n’est pas sur cette base qu’on peut s’attaquer -aux rapports de production actuels. Soyons clair : ce n’est pas avec les idéologies de la création spontanée qu’on pourra affronter les problèmes les plus brûlants du mouvement ouvrier, pas plus que lorsqu’on développait le même genre d’idées sous l’expression de joie au travail, etc. Il faut s’attaquer à des objectifs concrets de façon ordonnée. Le premier, je le répète, c’est la réduction du temps de travail salarié, ramené à 30 heures hebdomadaires. C’est à partir de là que peuvent se greffer de nouvelles formes de travail et de modalités de vie hors travail, et de nouveaux rapports entre la consommation par salaire et par services gratuits.

(entretien réalisé par J.-M. Vincent ; publié dans le n°1 de Critiques de l’Economie Politique, octobre -décembre 1977, pp 9-18.)

[1] Pour une présentation socio-historique des luttes autogestionnaires des années 1970, voir le dossier publié par la revue Autogestion; ainsi que l’entretien avec Charles Piaget publié dans Le Monde et enfin l’ouvrage de Donald Reid (2020), L’Affaire LIP, 1968-1981, Presses Universitaires de Rennes, 538 p.

Référence bibliographique

Pierre Naville (2016 [1960]), Vers l’automatisme social. Machines, Informatique, autonomie et liberté (préface de Pierre Cours-Salies), éditions Syllepse, 328 p.