Pouvait-on gagner? La question est dans toutes les têtes depuis le semestre de luttes que nous avons connu de janvier à juin 2023. Le débat intersyndical de Bobigny, lors de l’Université d’été des mouvements sociaux, n’y a pas échappé. Certes, n’étaient présents que CGT, FSU et Solidaires. Mais leurs échanges ont pointé l’essentiel.Revenons-y ainsi que sur les contributions publiées ici (lire : https://wp.me/p6Uf5o-5HR).

- Télécharger l’article PDF : débat bilan d’un semestre

Vaincre Macron et le néolibéralisme : est-ce possible ? (4)

Jean-Claude Mamet

Ce qu’il faut éclaircir se résume à trois questions : pouvait-on notamment après la journée dite de « la France à l’arrêt » du 7 mars aller beaucoup plus loin et en quelque sorte « déborder » la CFDT vers des formes de lutte bien plus radicales ? Deuxièmement, où en est vraiment la CFDT et l’intersyndicale va-t-elle durer et remanier durablement le paysage syndical ? Troisièmement, si une grève générale est difficile à imaginer, peut-on gagner par une stratégie de crise politique, ce qui implique un autre type de rapport avec le monde politique ? L’objet de cet article, appuyé sur les échanges de l’Université populaire de Bobigny, est d’approfondir la réflexion sur ces aspects.

Dans son article publié dans Syndicollectif (lire : https://wp.me/p6Uf5o-5Hr), Gilles Da-Ré, de l’Université populaire de Toulouse décrit une « mystification » de l’intersyndicale et explique : « Les millions de manifestant. e. s et des dizaines de millions de citoyenn. e. s, transformés en une force tranquille pour faire plier Macron, cela a marché en 1995, mais cela ne pouvait pas marcher en 2023 ». Autrement dit, il fallait s’y attendre. En même temps, il note que « la majorité des salariés n’étaient pas en attente d’un appel à la grève générale », ce qui est juste. Quand bien même cet appel aurait-il été lancé en ces termes le 7 mars ou après, il est assez peu probable qu’il aurait été suivi d’effet, comme l’a dit Sophie Binet à l’Université d’été (lire….). Néanmoins Gilles Da-Ré s’appuie sur un reportage de Médiapart montrant qu’au Havre il a été possible de bloquer le port sans passer par la CFDT, et il estime donc que « l’intersyndicale a raté quelque chose. Ce quelque chose est le prix à payer pour l’unité avec la CFDT et sa vision du verre à moitié plein [dans] les grandes manifestations ». En somme, si la CGT, la FSU et Solidaires avaient réellement construit une stratégie de blocages, y compris sans l’accord de la CFDT, qui n’aurait sans doute pas rompu l’unité, alors la suite aurait peut-être été différente.

Dans le site Alencontre, Christian Mahieux (dont l’article est également accessible dans Syndicollectif) donne la réponse. Oui un blocage de secteurs-clefs (par exemple de communication, ou de ravitaillement économique) peut être un excellent point de confrontation. Mais souvent il ne peut être que ponctuel, et il s’effrite en quelques jours. En effet l’énergie ou la détermination pour le maintenir est à peu près la même que pour une grève reconductible. Ce serait tout autre chose pour une occupation de « place » publique, comme cela a été le cas avec Nuit Debout en 2016, ou dans les autres expériences d’occupations initiées dans le monde (cela dit, la police aujourd’hui serait là au bout de quelques heures !). Bloquer un secteur économique stratégique est sans doute un moyen de lutte efficace, mais il faut le tenir. Ce n’est donc pas un oubli ou une erreur des syndicats « combatifs » de ne pas l’avoir généralisé entre deux dates d’action interprofessionnelle. Des tentatives étaient possibles, elles ont existé, mais le défi principal était bien la capacité d’ancrage des grèves. L’intersyndicale, CFDT comprise, a d’ailleurs officiellement soutenu et même « encouragé » les grèves organisées après le 7 mars. Mais elles ne se sont pas réellement propagées, ni les blocages économiques.

Par ailleurs, c’est une affirmation potentiellement dangereuse que de prétendre que la CFDT ne pouvait pas quitter l’intersyndicale parce qu’elle se serait décrédibilisée face à une action plus radicale. Personne ne pouvait prendre le risque d’une rupture ou même de polémiques publiques, sans avoir la garantie que la lutte rebondirait réellement et plus fortement avec d’autres moyens majoritaires pour aller à la victoire. Qui pouvait avoir une telle garantie ? Aucune organisation, aucun secteur.

Au démarrage de la lutte en janvier et février, cinq fédérations CGT (lire dans Syndicollectif : https://wp.me/p6Uf5o-5kJ ) se sont coalisées pour préparer des grèves reconductibles. C’était la chimie, l’énergie, les cheminots, ports et docks, verre et céramique. Cette attitude était juste, notamment pour tenter d’étendre grèves dans le secteur privé et l’industrie. Mais cet appel n’était pas non plus sans rapport avec des enjeux « internes » du congrès CGT en préparation, avec une défiance à priori de l’intersyndicale et de la CFDT, au nom de la critique radicale du « syndicalisme rassemblé ». On a vu ensuite à la SNCF ce qu’il en a été : la grève a été forte le 7 mars. Il faut d’ailleurs noter que la CFDT cheminots y avait appelé après une consultation de ses adhérents. Mais très vite le nombre de grévistes a chuté. Les cheminot-es n’avaient pas envie d’être une nouvelle fois à la pointe du combat (2019 n’est pas si loin !), et sans doute pas non plus les salariés de la chimie, malgré leur indéniable détermination : ils avaient déjà fait de grandes grèves pour les salaires en octobre 2022. En revanche, dans l’énergie et chez les éboueurs, il y a eu de vraies formes originales de grèves dures et reconduites (avec des actions de distribution gratuite d’électricité dans les quartiers populaires, dites Robin des bois, depuis le grand mouvement de 2004 sur le statut d’EDF), mais qui ne pouvaient pas à elles seules supporter l’effort national de lutte. L’Union syndicale Solidaires aussi a appelé à la grève reconductible dès février, sans que les secteurs où elle est la plus forte n’ai réellement embrayé (La Poste, les finances, et donc aussi le rail). Tout cela montre que si la grève reconductible n’a pas pris, ce n’est nullement la faute de la CFDT, ni d’un manque de courage politique des syndicats plus radicaux. On ne peut qu’approuver sur ce point les interventions des responsables syndicaux à l’Université d’été de Bobigny. Conclusion : dans ce contexte, personne ne pouvait se payer le luxe de polémiques publiques dans l’intersyndicale, au risque de se tirer une balle dans le pied face à l’opinion publique et à l’instrumentalisation du gouvernement.

En revanche, il faut expliquer pourquoi la généralisation des grèves est aujourd’hui très compliquée, comme le pointe à juste titre Gilles Da-Re. C’est ce que les syndicalistes renvoient à juste titre à l’éclatement ou au morcellement des collectifs de travail (sous-traitances en cascade) et au déficit de syndicalisation, dont par exemple le mouvement des Gilets jaunes a été aussi le symptôme.

« Ce n’est pas la rue qui gouverne » (Raffarin, 2003)

En 1995, Juppé avait fait un pari politique : « vous ne serez pas 2 millions dans la rue ». Il a perdu politiquement (même si la gauche était inaudible à l’époque) et a dû s’incliner. Nous étions alors au début de l’offensive néolibérale mondiale. Décembre 1995 a été une surprise pour tout le monde : non, « le monde ne doit pas être une marchandise » ! Cette idée s’est propagée. Mais le système-monde (pour parler comme Wallerstein) a bâti des forteresses, sociales, politiques, étatiques, et policières. En France, gouvernements de droite comme de gauche ont fait sienne la formule de Raffarin de 2003 : « Ce n’est pas la rue qui gouverne ». Mais derrière ces quelques mots, il y a une stratégie offensive et brutale. Et elle reflète un consensus international des Etats : ne jamais céder, même si la France de la 5ème République dispose d’une panoplie particulièrement solide en matière d’Etat despote. Ils peuvent se le permettre parce qu’ils ont compris que le mouvement ouvrier historique est en échec stratégique, politique, et en mille morceaux sur les chaines de production mondialisées. En conséquence, le syndicalisme est menacé. Et avec Macron, il est même cantonné à une sorte de « corporatisme » d’entreprise ou d’établissements (au moins un tiers de moyens syndicaux en moins depuis 2017), dont le but est d’écraser les statuts sociaux.

La grève interprofessionnelle est donc devenue très difficile. Cependant il y a une brèche : la manifestation politique. Mais il faut en élaborer une stratégie complète.

L’historienne Danièle Tartakowsky a publié en 2020 un livre intitulé : « On est là ! La manif en crise » (éditions du Détour). Dès les premières pages, elle montre deux tableaux statistiques saisissants : le premier décrit la courbe de la décroissance des journées de grève depuis les années 1970, et le second la montée croissante des journées de manifestation, notamment à Paris (un quasi-décuplement). Elle explique très bien la volonté politique des pouvoirs en place de briser la capacité à paralyser le pays par la grève et par la rue : la leçon humiliante de 1995. Mais justement : puisque la grève peine à se propager, la rue semble trouver un autre chemin, immortalisé par la chanson de Jolie Môme : « C’est dans la rue qu’ça se passe ». L’historienne décrit une « montée exponentielle des modes d’action relevant d’une appropriation de l’espace public ». Les Gilets jaunes en ont été un sommet en France, pas forcément par le nombre (somme toute modéré) mais par la puissance symbolique et politique : Macron « On va te chercher chez toi ». La République policière en est la réponse quasi mécanique et brutale depuis 2016 au moins, bien analysée par les sociologues du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) sur le maintien de l’ordre. Le défi est là : la rue est un espace d’expression politique mettant en danger les institutions et la légitimité du pouvoir. Autrement dit, il faudrait ouvrir un débat sur les modes d’action ou les « répertoires » innovants de la mise en accusation du pouvoir néolibéral. Les casserolades en ont montré la portée subversive et le pouvoir ne s’y est pas trompé en voulant interdire jusqu’au port d’ustensiles de cuisine dans l’espace public !

Il ne s’agit évidemment pas de remplacer le pouvoir de la grève par des substituts. La grève reste et restera l’arme décisive du monde du travail, aussi bien pour la paralysie de l’économie, et dans les ressources qu’elle libère pour l’auto-organisation et la reprise du pouvoir sur le travail lui-même. Il faudrait peut-être même lancer une campagne publique pour réhabiliter la grève comme blocage de la société (et clouer le bec des prétendues « prises d’otage » médiatisées des bons citoyens « qui se lèvent tôt »). Mais aujourd’hui, il faut aussi trouver comment encercler le monde néolibéral à la fois sur plan gréviste et sur le plan directement politique : la rue, les institutions, et une démocratie politique de la lutte autoorganisée, destituant le système monarchique de la 5ème République. Pour cela on a besoin de tout le syndicalisme, pour faire masse, faire « société », pour exprimer une puissance en mouvement. Renoncer à l’intersyndicale serait renoncer à être majoritaire. Ce qui ne veut pas dire que tout est simple.

L’intersyndicale va-t-elle tenir le coup ?

La CFDT, malgré tous ses efforts d’adaptation aux pires réformes, n’échappe pas à la crise syndicale décrite plus haut. Laurent Berger en était bien conscient. Avec Notat, la CFDT avait tout fait pour montrer de la « bonne volonté », jusqu’à pactiser avec la droite (elle l’a assumé dans rapport tiré par Marcel Grignard-dirigeant confédéral- en 2010). En 2003, elle brise une intersyndicale deux jours après une journée unitaire à 2 millions de manifestants, en croyant « sauver » ainsi le régime des retraites par une trahison qui lui a valu des dizaines de milliers de syndiqué-es en moins et aussi une perte d’électorat (santé). A son congrès de juin 2022, elle a finalement reconnu être « en échec » de développement (elle est devenue première organisation surtout à cause des pertes de la CGT). Et, fait nouveau depuis longtemps, des syndicats CFDT ont mis partiellement en minorité la direction sur la stratégie revendicative.

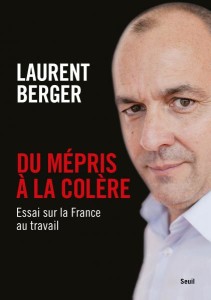

La lecture du dernier livre de Laurent Berger (Du mépris à la colère-Seuil), sorti cet été 2023, est instructive. Dans ces pages, il assume d’un côté tous les choix de la confédération : « Je ne suis pas anticapitaliste, je suis pour une économie de marché responsable et régulée », « associant le capital » et le « travail » (vieille rengaine !). Il assume le choix de Chérèque en 2003 : il fallait réguler, faire un compromis. Avec Hollande, la CFDT a été quasiment co-rédactrice de la loi Travail de 2016, après avoir refusé sa première version. Mais d’un autre côté, ce livre est une critique assez féroce du système Macron, méprisant le syndicalisme comme acteur politique. Il plaide pour un syndicalisme actif sur la prise en compte du « travail réel », distinct de l’emploi. Il diagnostique le monde du travail un peu de la même façon que certains chercheurs : « le rapport au travail est bouleversé. C’est une génération qui veut travailler autrement, qui veut contribuer à changer le monde ». Son livre se termine par un avertissement aux « politiques » : depuis janvier 2023, « le monde du travail s’est mis debout pour contester une réforme injuste. Désormais, nul ne pourra plus compter sans lui ». « C’est historique ». On a donc envie d’espérer une pérennisation et de nourrir cette intersyndicale contestant les méthodes du macronisme et du néolibéralisme autoritaire.

Pourtant, dans Le Monde du 30 août, Marylise Léon, secrétaire générale, se dit prête « à prendre acte » d’une situation où, sur l’assurance-chômage, c’est l’Etat qui explique aux syndicats ce qu’ils doivent négocier et conclure ! L’envers exact du credo CFDT : une quasi-étatisation, que la CGT (notamment Denis Gravouil, aujourd’hui membre du bureau confédéral) rejette à juste titre. On verra ce qu’il en sera concrètement. L’intersyndicale appelle à une journée de lutte (à dimension européenne) le 13 octobre, notamment sur les salaires, et il semble bien qu’un processus d’approfondissement du débat de fond entre « les huit » organisations va s’enclencher, même si la CGT et la FSU vont poursuivre aussi des échanges bilatéraux entamés en…2009. Pour peu qu’il y ait volonté politique, il n’y a pas de contradiction entre un dialogue renforcé à huit et un rapprochement entre les plus proches (depuis 1995), y compris avec Solidaires. Par exemple : pourquoi ne pas prendre une initiative commune de débat sur la critique du travail ou sur le bilan des ordonnances Macron ? Une telle initiative aurait un retentissement politique. Or faire un syndicalisme politique, mais à la manière syndicale, c’est probablement le fil conducteur qu’il faut tirer, notamment face à la menace d’extrême-droite pointée par tous les responsables syndicaux.

Le référendum : une contestation politique

On a dit plus haut que le pouvoir veut interdire les casserolades. Mais tous les moyens de l’Etat ont également été utilisés pour empêcher coûte que coûte la voie démocratique et référendaire. A deux reprises. Non seulement l’article 49-3 est utilisé pour une validation du projet sans vote parlementaire, mais le Conseil constitutionnel s’est ingénié à couper court à une vraie consultation populaire, et à démoraliser un peuple doublement bâillonné. Non seulement Macron et ses députés ont été mal élus en 2022, mais on veut empêcher l’expression majoritaire de devenir un fait politique incontestable. Certes le droit positif de la 5ème République est peut-être sauvé, mais pas du tout « l’esprit des lois » de Montesquieu ! Le « parlementarisme rationnalisé » selon la conception gaullienne de 1958 est devenu le parlement et le peuple empêchés dans leur expression.

Or si une critique peut être faite aux syndicats, c’est peut-être qu’ils n’ont pas suffisamment pris au sérieux leur propre majorité politique dans la population. La pétition intersyndicale débutée en janvier 2023 a très vite atteint 1 million de signatures. Puis, plus rien ou presque. Il est très étonnant que dans les grandes journées, on annonce deux millions ou plus de personnes dans la rue, alors que la pétition stagne à un million. En bon syndicaliste combatif, on répondra qu’une pétition est un faible outil de rapport de force, comparé à la grève et la manifestation. Certes. Mais tout dépend du contexte et de l’utilisation de l’arme pétitionnaire. En 2016, une pétition (soutenue par Sophie Binet) avait contribué à donner un fort élan politique à la lutte contre la loi Travail.

Le débat sur le semestre de lutte de janvier à juin 2023 butte sur la question : que faire entre deux dates d’action ? Que faire après un « pic » de manifestations, demande Benoit Teste à l’Université d’été de Bobigny ? Les syndicats ont eu quelques accrochages avec le monde politique de gauche, notamment à propos de la journée autoproclamée de fin janvier 2023, à contretemps de l’agenda syndical. A juste raison, les syndicats ne veulent pas être à la remorque des « politiques ». Mais faut-il les ignorer ? L’intersyndicale a demandé, à juste titre sans doute, aux parlementaires de ne pas empêcher le vote de la loi. Les syndicats se sont ainsi immiscés dans le jeu politique institutionnel. Les deux mondes ne peuvent pas s’ignorer, il faut l’assumer et donc trouver la voie pour s’assembler sans mélange des responsabilités.

Il était parfaitement possible, par exemple, de proposer au monde politique et associatif de prendre également en charge la pétition syndicale et d’en faire un outil citoyen pour cimenter l’action dans toute la société : sur les marchés, dans la rue, dans les lieux publics. Ainsi les citoyens-nes, les personnes volontaires, prenaient le relai entre deux manifestations. Aucune personne motivée ne restait inactive. Il fallait faire mentir les sondages qui certes étaient majoritairement contre la loi, mais aussi majoritairement convaincus que Macron ne bougerait pas. Les 70% d’opposition dans les sondages devenaient ainsi une force politique réelle, plutôt qu’un chiffre virtuel. Et cela aurait pu faciliter l’organisation d’assemblées citoyennes dans les localités, pour mettre au point ces activités. Tout le monde l’a ressenti : « on attendait la décision syndicale », mais il y avait peu d’initiatives parallèles entre deux journées (sans doute aussi parce que l’intersyndicale avait une forte légitimité).

Allons plus loin. Puisque le Conseil constitutionnel refusait le RIP, le mouvement de contestation pouvait dire : ce référendum, nous l’exigeons, et nous commençons à le faire nous-mêmes, par une gigantesque votation partout. Il était possible de demander aux forces politiques solidaires d’être des relais de cette action. Et ainsi de montrer la puissance politique propre du mouvement social, nullement à la remorque des partis, mais au contraire à l’initiative d’un geste de contestation populaire qui accompagnerait les jours de manifestations et de grèves.

Certes, cela implique d’admettre que le social peut avoir une puissance politique propre et autonome, qu’il faudrait même instituer. C’est bien cela qu’il faut viser, en plus de la reconquête des grèves.

(2 septembre 2023).