Après l’article de Maryse Dumas paru dans la Vie ouvrière (lire : http://syndicollectif.fr/?p=25663) Jean-Marie Pernot, chercheur associé à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), évoque aussi la mémoire de Jean-Louis Moynot et sa place dans l’histoire de la CGT et du syndicalisme.

- Télécharger l’article de Jean-Marie Pernot : 2503, JMP-JL Moynot

Disparition de Jean-Louis Moynot, une grande figure du syndicalisme

Jean-Marie Pernot

Le 6 mars dernier s’est éteint, à 87 ans, Jean-Louis Moynot, ancien dirigeant confédéral de la CGT, responsable du secteur économique entre 1967, date de son entrée au Bureau confédéral, et 1981, date de sa démission de celui-ci. Ses dates d’arrivée et de départ enserrent une tranche de vie de la CGT qui a pesé lourd dans la trajectoire de celle-ci. Entre 1970 et 1982, il a été également membre du Parti communiste, à la fédération de Paris. Il a quitté le Parti en 1982, après son éviction du BC et le débarquement d’Henri Fizbin de la direction de la fédération de Paris du PCF.

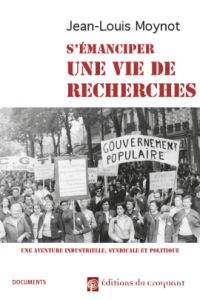

On ne cherchera pas ici à reconstituer ou même résumer la biographie très remplie et qu’il a lui-même décrite et expliquée dans un livre paru en 2017[1]. On soulignera deux traits au cœur de la pensée et de l’action de JL Moynot, et qui résonnent encore avec les enjeux contemporains du syndicalisme : la question de l’unité syndicale et celle du lien du syndicat à la société et aux groupes sociaux qu’il entend représenter. Il a été un grand défenseur de la ligne qu’a cherché à promouvoir Georges Séguy autour du congrès de Grenoble en 1978 et qui a été annihilée par la reprise en main par les « orthodoxes » dès la clôture de ce 40° congrès. Il a aussi puisé des convictions profondes de ses relations avec Benoît Frachon, le secrétaire général de la CGT jusqu’ en1965 et qu’il continuait de fréquenter dans ses premières années au BC.

On lira avec profit les passages de son livre de 2017 qui à la fois caractérise sa pensée et son action mais décrit aussi dans des chapitres très éclairants la vie de la CGT au cours de la période décisive où il a tenu ses responsabilités. L’accord CGT-CFDT de janvier 1966 est replacée dans la perspective de la lutte des classes de ces années : il rappelle le rôle moteur de l’accord dans les dynamiques de luttes des années suivantes, jusqu’à l’apogée de mai 68 sans taire les divergences sérieuses qui existaient entre les deux confédérations, une unité d’action « riche en évènements, en allers et retours, en rebondissements, se terminant pour longtemps en 1979, mais dont je continue à penser qu’avant, pendant et après, cette unité a été et demeure, si l’on veut bien y travailler, la seule perspective stratégique potentiellement porteuse d’une résurgence du syndicalisme français »[2]. Il faut rappeler qu’à cette date, en 1979, les deux confédérations ont fait des choix qui écartaient pour un moment la possibilité de l’unité.

Ce 40° congrès, tenu l’année suivante à Grenoble, est un tournant pour la CGT[3] : la désindustrialisation est en marche, la politique de l’offre pointe son nez avec Raymond Barre, Premier ministre de Giscard d’Estaing, la baisse des effectifs syndicaux commence à se faire sentir. Georges Séguy tente d’attirer l’attention sur la nécessité de bouger pour embrasser l’ensemble du salariat (notamment les jeunes, les femmes, les cols blancs…) ; il propose un comité national d’unité d’action pour faire face à ces nouveaux défis pour le syndicalisme. JL Moynot soutient vigoureusement cette ouverture[4]. Il y ajoute une touche propre par une communication au cours du congrès, trop peu soulignée, sur les conseils d’atelier. Cette proposition est inspirée des expériences italiennes de l’époque auxquelles Moynot est très attentif (il est devenu à cette époque un grand ami de Bruno Trentin) ; elle traduit l’attention prémonitoire que Moynot accorde aux questions du travail et à la nécessité de développer une conscience sociale et politique à partir de la mise en délibéré du travail.

Au milieu de ces nouvelles approches, figurait également la nécessité d’ouvrir les fenêtres de l’organisation, faire souffler un peu de l’air frais de la démocratie, desserrer l’étreinte paralysante d’un Parti communiste pris lui-même dans ses propres contradictions stratégiques.

Les traqueurs de réformisme ont vu dans ces pistes nouvelles, celles de Séguy et celles de Moynot, le signe indiscutable de l’abandon du syndicalisme de classe. Maitrisant l’appareil profond, ils ont repris en main la conduite de la confédération, contenant Séguy dans un rôle de figurant et poussant une partie du Bureau confédéral (Christiane Gilles, René Buhl, Jacqueline Lambert et Jean-Louis Moynot) à une inéluctable démission du BC. C’est dans un silence de cathédrale que Moynot a fait son dernier discours lors du 41° congrès, en 1982, celui qui intronise Henri Krasucki à la tête de la CGT. Ce que certains présentent encore comme une victoire du syndicalisme de classe s’est traduit par dix années catastrophiques au cours desquelles la CGT a perdu entre la moitié et les deux tiers de ses adhérents, entamé la baisse de son influence électorale[5] et vassalisé sa stratégie au service d’un parti communiste en pleine déconfiture ; pour ne pas parler du réinvestissement dans une FSM déjà moribonde.

Il faudra attendre 1992 et l’arrivée de Louis Viannet pour qu’un certain nombre de bonnes questions soient posées sur l’autonomie de la CGT, la question de l’unité syndicale, l’activité internationale et quelques autres sujets qui animent depuis lors la vie de la CGT. Ce que les mêmes traqueurs de réformisme ou leurs descendants continuent évidemment de condamner au nom du « syndicalisme de classe ».

Au cours de cette période, Jean-Louis Moynot a pu faire valoir hors la CGT ses qualités et compétences dans différents domaines : sa parfaite connaissance des questions industrielles l’a rendu utile à la direction de Thomson CSF (entreprise nationale à l’époque), sur l’avenir de la construction navale en France ou encore au Conseil d’État. Mais il ne s’est jamais s’éloigné de ses attaches syndicales. Bien qu’il ait été quelque peu malmené par d’anciens camarades, il a conservé à l’égard de la CGT une grande fidélité, un respect exemplaire des militants et des responsables à tous les niveaux de l’organisation. Il a repris véritablement contact avec la direction à partir de l’élection de Louis Viannet pour qui il avait gardé une grande estime, voyant une incarnation nouvelle de « l’esprit de Grenoble » dans la stratégie du « syndicalisme rassemblé ».

Avec l’unité, la nécessité pour le syndicat de tenir compte des transformations du capitalisme a toujours été l’autre préoccupation de JL Moynot. C’est donc fort logiquement qu’il a accepté, quelques années plus tard, en 2007, la proposition de Bernard Thibault de faire partie de la Commission dite « ad hoc » ; c’était une petite équipe, à caractère très officieux, chargée par le secrétaire général de formuler des propositions pour orienter quelques changements dans la structuration de la CGT. Il s’est engagé avec enthousiasme dans ce chantier de près de deux ans, ainsi que Louis Viannet d’ailleurs, pour contribuer à l’élaboration d’un rapport ambitieux qui, hélas, n’a pas connu de mise en œuvre ultérieure.

Dans les quelques lignes de conclusion de son autobiographie, Jean-Louis Moynot dit ses inquiétudes, sur l’état des forces syndicales internationales, sur la difficulté à disposer de « visions d’avenir ». Mais il dit aussi son inquiétude sur l’avenir de la CGT : « J’ai clairement le sentiment d’avoir été trop optimiste sur l’évolution en profondeur de la CGT ». S’il se félicite de l’élargissement revendicatifs aux questions du travail, il note un « repli sur soi » qui n’est pas le propre de la CGT mais qui l’inquiétait au plus haut point. C’était en 2016. Depuis lors, il n’a pas jugé utile de s’exprimer sur le nouveau cours de la CGT après le congrès de 2022 ni sur la nouvelle séquence unitaire de 2023. Je sais ce qu’il en pensait car je le rencontrais assez fréquemment mais il ne me revient pas de le faire parler.

Cet inlassable militant était un homme au contact facile, d’une intelligence vive, toujours à l’écoute, friand des idées qui l’aidaient à réfléchir même quand ce n’était pas les siennes. Mais un caractère fort, ancré dans des valeurs et des convictions profondes.

[1] JL Moynot (2017) : S’émanciper, une vie de recherches, Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant

[2] JL Moynot, S’émanciper.., op. cit. p 286 ;

[3] JM Pernot, 2017, « le 40° congrès de la CGT – les destins entremêlés du politique et du syndical » dans Béroud S, Bressol E, Pélisse J, Pigenet M, la CGT (1975-1995) Un syndicat l’épreuve des crises, Nancy, éditions de l’Arbre bleu, p 39-50.

[4] Il avait d’ailleurs soutenu et participé, fait exceptionnel pour un dirigeant confédéral, à la conférence femmes de 1977.

[5] Pour mémoire, la CGT recueille 25 % des suffrages des électeurs et électrices inscrits aux élections prud’homales en 1979, 20,8 % en 1982 et 13 % 10 ans plus tard…