« S’émanciper, une vie de recherches, une aventure industrielle, syndicale et politique », tel est le long titre des mémoires de Jean-Louis Moynot (éditions du Croquant-2017), ancien membre du bureau confédéral CGT (1967-1981), et dont la vie militante et les convictions recoupent complètement celles de Georges Séguy (décédé en 2016). Comme le dit Jean-Louis Moynot, avec le blocage bureaucratique qui a suivi le 40ème congrès de la CGT en 1978, « le groupe dirigeant » du PCF « a fait perdre à la confédération au minimum quinze années dans son évolution démocratique et d’appropriation de changements du monde du travail… ».

15 ans de perdu pour la CGT après 1978 : le chiffre est faible, car même si Jean-Louis Moynot estime que Louis Viannet (on y reviendra) a repris la même filiation que celle de Séguy à partir des années 1992-95, il est permis de se demander si la bifurcation du 40ème congrès n’a pas des effets négatifs jusqu’à aujourd’hui, révélatrice alors d’un problème profond quant au rapport au pluralisme du salariat. A la fin du livre, JL Moynot semble avoir une certaine difficulté à entrevoir « une vision d’avenir » (page 547). Il généralise cependant son inquiétude à la totalité du mouvement syndical mondial, face à l’emprise néolibérale. C’est en effet probablement la bonne dimension, mais ne peut évacuer le problème « français » et cégétiste.

C’est pourquoi il vaut la peine de s’attarder, même longuement comme ici, sur les points saillants de cette aventure militante et intellectuelle.

Toujours « au milieu du gué »…

Ayant lu et apprécié depuis longtemps Au milieu du gué, premier livre de JL Moynot (1982) où il fait le bilan politique (et théorique) de la décennie 1970-80, je savais que l’auteur avait poursuivi une réflexion continue. Je l’avais même rencontré pour évoquer ces années-là et éviter toute erreur d’interprétation pour un article que je devais faire sur les rapports syndicats/partis politiques à l’époque du Front populaire et celle de l’avant et l’après mai 68 (article dans la revue Contretemps N° 29). Mais je ne savais pas à l’époque combien la vie de JL Moynot est en réalité une succession de carrefours, combien elle se situe aux limites, « au milieu du gué », au croisement de dynamiques stratégiques très différentes, et même contraires, et donc soumises à de fortes tensions. Son livre de mémoires est de ce point de vue incroyable de foisonnements et rebondissements. Le titre l’évoque bien en parlant de « recherches », d’«aventure », certes «industrielle », mais aussi « syndicale et politique ». Un mélange décoiffant, où il a souvent été sur la corde raide. Parfois même on a l’impression qu’il se perd dans des espaces douteux (tout près de la Commission Européenne, de Jacques Delors, etc.), ce qui a dû conforter plus d’une fois l’opinion de ceux qui ont voulu le briser politiquement dans la CGT et dans le PCF. Mais ce qui le maintient in fine en équilibre, et ce qui le fait agir, c’est le syndicalisme et la CGT, encore aujourd’hui où il suit les activités CGT sur « le travail » (la commission santé-travail), un thème central de ses recherches en pratique syndicale.

Restituer toutes les recherches croisées de JL Moynot serait ici trop long : il ne s’agit pas de répéter le livre ! On peut en donner un aperçu résumé sur des thématiques très diverses :

– il est au carrefour de la radicalisation à gauche du christianisme dans les années 1950-60, et du mouvement ouvrier laïc, voire majoritairement athée (adhésion à la CGT, puis au PCF).

– comme cadre, ingénieur de recherche, il est à la frontière entre le monde de l’entreprise capitaliste, et la classe ouvrière des ateliers de production (parfois même syndicaliste clandestin). Militant de l’UGICT CGT, il vit le débat parfois caricatural entre le syndicalisme cadre et le syndicalisme dit « ouvrier ».

– Coopté au congrès de 1967 au bureau confédéral de la CGT, il participe à la tradition maintenue depuis la scission Force ouvrière (1948) d’un bureau confédéral avec 50% de communistes et 50% de non communistes.

– Dans le PCF auquel il finit par adhérer, il n’est jamais un homme d’appareil (il n’aura jamais de fonction dirigeante), parce qu’il garde son indépendance de jugement. Il est en réalité, comme le livre Au milieu du gué le montre bien, à l’intersection de la production politique venant du syndicalisme et celle provenant du « politique » au sens strict.

– Dans les différentes étapes de la crise du PCF à partir de la fin des années 1970, il fréquente les courants critiques, et même s’y investit (d’abord le courant Fizbin dans la fédération de Paris qui fonde Rencontres communistes) jusqu’à la frontière à ne pas franchir : quand Fizbin finit par adhérer au PS après le repli identitaire du PCF-Marchais. Il croise ensuite presque toutes les tentatives de « rénovation », « reconstruction », « refondation », jusqu’à l’aventure de « Confrontations » avec Philippe Herzog, lequel l’emmènera jusqu’aux travaux d’expertise avec de grands patrons (certes de l’époque pré-libérale comme Jean Gandois, dernier patron du CNPF avant la fondation du MEDEF), qu’il juge avoir été « bénéfiques », jusqu’au moment à Herzog a lié son sort à celui de la Commission Européenne. Or JL Moynot n’en critique pas le principe, l’ayant pratiqué lui-même plus tard, mais à condition de « rester maitre de sa propre activité », ce qui n’était plus le cas selon lui pour P. Herzog. On voit donc là que ce n’est plus tout à fait le « milieu du gué » mais presque la rive opposée !

– Jean-Louis Moynot cherchera même à aider Gorbatchev et sa perestroïka prometteuse au départ en prenant part à une tentative de reconversion des industries d’armement soviétiques, mais qui échouera sous des coups venant de tous côtés (USA, bureaucratie étatique russe, etc).

Il y aurait beaucoup d’autres exemples de ce type, où JL Moynot essaie de se glisser dans un entre-deux pour tenter d’enrayer des effondrements plus graves provoquées par des forces puissantes, nationales, continentales, mondiales : politiques industrielles, fermetures d’usines, sauvegarde d’emplois, de branches et de filières, avec à chaque fois l’idée de concevoir des politiques publiques possibles, praticables, alternatives dans un certain sens mais bien entendu à la limite de ce que le capitalisme peut tolérer, avant le triomphe et le déchainement mondial libéral.

Très souvent, aussi bien pour le militantisme syndical, politique ou industriel, le livre est parsemé de remarques : « je me suis trompé », « j’étais trop optimiste », « j’ai été naïf », ou j’ai vécu « de cruelles désillusions » (à la direction de la CGT, page 29), etc. Les choses ne se sont jamais prolongées aussi loin qu’il l’espérait. Mais il ajoute aussitôt : c’était enthousiasmant, j’ai beaucoup appris avec un tel, ou une telle, dans cette « commission », ce « séminaire » (l’association Clysthène avec Delors par exemple), etc. Bref, « une vie de recherches » ! comme dit le titre du livre. Une vie bien remplie en tout cas.

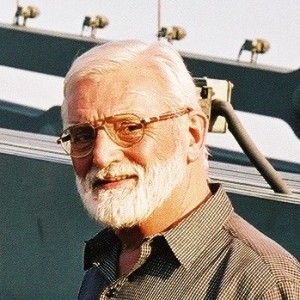

French labor union leader of the Confederation Generale du Travail (CGT) Jean-Louis Moynot (L) and General Secretary Georges Seguy (R) speak at a press conference. (Photo by Jacques Haillot/Sygma/Sygma via Getty Images)

…mais avec une boussole…

C’est peu dire que JL Moynot a fait débat dans ses itinéraires et ses choix. Il passait évidemment pour un « réformiste », ce qui au sens fort de ce mot (partisan de vrais réformes utiles vers un but clairement identifié) n’est sûrement pas pour lui une insulte. Mais c’est une insulte aux yeux d’une certaine culture, qui privilégie plus les slogans gratuits que la complexité des pratiques avec les travailleurs-euses. Cette insulte, il l’a vécue dans l’écosystème communiste, et je l’ai aussi entendue dans la gauche communiste révolutionnaire.

Il convient donc, en toute rigueur, de remettre d’abord les actes en perspective.

Très jeune, il s’engage dès 1953-54 pour l’indépendance de l’Algérie, aux côtés des forces qui ont sur ce sujet les positions les plus claires. Dans son mandat confédéral CGT (débutant en 1967), il prend successivement des positions qui font référence à gauche. Il soutient les Lip et tente sans succès de convaincre des secteurs CGT qui ont refusé la remise en marche de l’usine (ce qui à Besançon a provoqué beaucoup de tensions), puis la SCOP. Lip a été un discriminant syndical puissant et durable. Il soutient avec Chantal Rogerat l’équipe d’Antoinette, mensuel féminin et féministe de la CGT. Il participe à ce titre à la 6ème Conférence nationale des femmes salariées de la CGT de 1977, qui aurait pu si elle avait été prolongée (et non pas disqualifiée par la suite), changer durablement l’image et la syndicalisation CGT. Au lieu de devenir le béni-oui-oui du programme commun de la gauche, il s’efforce de construire un projet CGT autonome sur cette question, d’élaborer une réflexion originale sur le syndicalisme et les voies de passage à une transition de gauche. Il prend de ce point de vue au sérieux les réflexions syndicales et politiques sur la portée de l’autogestion. Il prend ses distances avec les raisons sectaires qui ont poussé à la rupture de l’Union de la gauche avant les élections de 1978. Avec Georges Séguy bien sûr, il s’efforce de préserver la CGT des effets de cette cassure et soutient totalement la démarche du 40ème congrès, et notamment la volonté de prolonger l’unité d’action avec la CFDT, et même d’aller bien plus loin avec le « Comité national d’unité d’action », dont le schéma garde une partie de son actualité. Au 40ème congrès, il défend la nécessité de construire des « conseils d’atelier » dans les entreprises, notamment pour opposer une résistance offensive à la stratégie patronale visant à imposer la « direction participative par objectifs », réponse patronale à l’aspiration démocratique de mai 68 dans les usines. Il soutient dans le grand conflit de la sidérurgie en 1979 l’expérience Radio Lorraine Cœur d’acier, jusqu’à ce qu’en haut lieu elle soit interrompue brutalement. Il avait commencé à ébaucher une réflexion sur la politique énergétique, qui ne se réduisait pas au « tout électrique » et « tout nucléaire » imposé à la CGT par le PCF après la crise pétrolière de 1974. Il soutient totalement le processus en cours en Tchécoslovaquie au printemps 1968, et donc les premières réactions de condamnation de l’intervention soviétique, par la CGT et le PCF, jusqu’au retour en arrière qu’il condamne. Il poursuit cette attitude sur la Pologne et l’action de Solidarnosc en 1980-81. Il s’oppose au « bilan globalement positif » décerné par G. Marchais à l’URSS et à l’intervention en Afghanistan. Son ami René Buhl, encore membre comme lui du bureau confédéral CGT en 1980, décide de soutenir l’appel Union dans les luttes (où participe, comme il le dit, des « trotskistes raisonnables » !) qui vise à créer les conditions politiques pour battre Giscard d’Estaing en 1981, mais qui est sans doute interprété comme un complot socialiste contre la candidature Marchais ! Il défend la démocratie et le pluralisme dans l’expression des divergences, au lieu du complotisme bureaucratique qui aura raison de Séguy et de ses soutiens à partir de 1979. Il refusera même (on l’apprend dans ce livre) la proposition qui lui est faite d’entrer « dans un poste de responsabilité » au gouvernement Mauroy par ceux-là même qui ont détruit la dynamique d’union après le congrès de 1978, et qui se révèlent ensuite pour la participation communiste une fois celle-ci acquise. Pour l’éloigner du bureau confédéral CGT, on lui dit : « cela peut s’arranger ». Mais il refuse.

Au total donc, en 12 ans d’activités à la direction CGT, tous ces choix dessinent une orientation qui aurait pu en effet, dans la continuité de G. Séguy et de son réseau, éviter des pertes de temps et des déboires à la CGT. Les livres-mémoires de G. Séguy sont déjà des témoignages accablants d’une sclérose dans la CGT et le PCF. Les écrits et ce livre de JL Moynot enfoncent le clou. Il dit tout.

…Et quelques silences

Mais des interrogations subsistent sur quelques moments ou interprétations.

Selon JL Moynot, Louis Viannet était un partisan de la continuation du travail entamé par Séguy. Il n’empêche que c’est lui qui a été désigné pour apporter la contradiction à Moynot lors du 41ème congrès de 1982, au moment du passage de relai vers Henri Krasucki, désigné comme l’homme de confiance du BP du PCF pour torpiller la ligne Séguy. Envoyer au charbon les « hésitants » est un procédé stalinien connu. Certes, il était prévu selon JL Moynot que Louis Viannet prendrait très vite la succession de Krasucki, mais il a fallu attendre 1992. Ce que ne commente pas beaucoup l’auteur (une petite incise), c’est que les conditions du 44ème congrès de 1992 et de ses suites immédiates étaient étranges. D’abord au CCN préparatoire du congrès, tenu au printemps 1991, les responsables d’UD et de fédérations ont entendu « deux rapports » introductifs (ce qui ne se fait pas !) : celui de Krasucki qui reprenait à la fin de son mandat quasiment mot pour mot les critiques faites par Séguy au congrès de 1978 (notamment sur les comportements de ceux qui se sentent « en mission » dans la CGT). Face à cette « ligne », Viannet apparaissait comme le porteur de l’orthodoxie de la direction PCF. Et ces « deux lignes » se sont retrouvées en confrontation pendant plusieurs années dans la CGT. Deux livres en rendent compte en 1995. Le premier est publié par ce que la presse a désigné comme les « modernistes » : Gérard Alezard, Lydia Brovelli, Gérard Delahaye, Jean Michel Leterrier, Faut-il réinventer le syndicalisme ? (Editions L’Archipel). Et le second en est une réponse directe : Louis Viannet, Syndicalisme, les nouveaux défis (Editions de l’Atelier). Mais Viannet reprend parfois habilement certaines idées dites « modernistes ». Le 45ème congrès, en plein mouvement social de décembre 1995, bruissait de ces débats. Certains avaient même ressorti dans Le Peuple quotidien du congrès les thèses de Séguy pour mémoire, mais aussi pour pointer ce qu’il fallait faire ! Certes, Louis Viannet défendait avec succès le concept de « syndicalisme rassemblé » et le congrès avait voté la sortie de la FSM; mais d’autres (comme la secrétaire de la Fédération transport, rapporteuse au congrès des modifications statutaires) avançaient aussi l’hypothèse d’une « unification syndicale ». Mais de tout cela, JL Moynot ne dit mot.

Il est également pour le moins très allusif sur les « courants » qui traversent la CFDT, avant 1995 et après. Il les résume à son rapport personnel avec Michel Rolland, du BN de la CFDT, avec lequel il avait noué une complicité au moment de la rupture d’unité d’action. Mais les choses ne se résument pas à une personnalité. 1995 a remporté au moins une victoire politique contre la droite, et cela est dû à un front commun syndical CGT, FO, gauche CFDT, FSU, SUD et Groupe des dix. Ce front commun ne comprend pas Nicole Notat ! Celle-ci avait été mise en minorité au congrès CFDT du printemps 1995, où Louis Viannet, qui s’était invité, avait été chaleureusement applaudi. Après 1995, la FSU a proposé de prolonger l’activité de ce front syndical gagnant (voire le pérenniser sans exclusive) et Louis Viannet, après hésitation, a finalement choisi de tendre la main à Notat. Mais ce contact repris se faisait à l’évidence contre ceux qui la critiquaient en interne au congrès de Lille 1998, celui-là même qui précède de quelques mois le congrès CGT où s’entérine l’adhésion à la CES. Cette adhésion, certes absolument nécessaire, a donc été payée chère…JL Moynot raconte comment il a œuvré pour l’adhésion à la CES, mais il laisse dans l’ombre une partie de l’échange politique qui s’est produit.

Quant au mandat de Bernard Thibault, décrit lui aussi comme le continuateur, après Viannet, de la ligne Séguy, il faudrait sans doute être plus précis sur le fameux CCN de février 2005 qui met Thibault en minorité sur le Traité constitutionnel européen (TCE). JL Moynot explique qu’il a lui-même voté oui en mai 2005, « pour donner une base politique à l’union », et que la CGT n’aurait pas dû donner de consigne de vote (ce que préconisait Thibault), tout en critiquant le contenu du TCE. Il explique lui-même en quoi le titre 3 du TCE « gravait dans le marbre » une « orthodoxie ordolibérale ». Voter oui à un texte ordolibéral : il y a là une gymnastique intellectuelle un peu difficile à saisir. Par ailleurs, le CCN de la CGT n’a pas appelé à voter non, il a appelé à « rejeter » le TCE, donc avec des arguments syndicaux (débat très riche à l’époque avec un grand nombre de structures qui discutaient et s’exprimaient, comme dans tout le pays) et non pas un mimétisme politique. On peut certes penser que la CGT devait se débarrasser de ce mimétisme politique, mais en 2005 c’était déjà chose faite depuis quelques années (plus de consignes de vote dans les élections nationales). Mais cette distanciation avec les enjeux politiques partidaires, pour salutaire qu’elle a été, a finalement tourné en dépolitisation caricaturale et d’effet négatif avec les mandatures Thibault (sauf en 2012). Au lieu d’une synthèse par le haut, on a abouti à une autre forme de repli, et donc l’incapacité pour la CGT de définir une vraie indépendance, sur la base de ses ressources politiques propres. Cela se voit très bien par exemple dans le maniement confus du Statut du travail salarié, projet à dynamique anticapitaliste (comme le dira Maryse Dumas à juste titre, une dirigeante dont JL Moynot ne parle pas), mais parfois ramené à une revendication courante (ce qu’il ne peut être), ou alors oublié dans les tiroirs.

Mais il y a plus encore. Le front syndical, associatif, politique, citoyen, qui abouti à la victoire du Non en mai 2005, s’est ensuite prolongé jusqu’en décembre 2006, avec l’hypothèse d’une démarche sociale et politique pour la présidentielle de 2007. Une telle démarche nous parait être précisément celle que Moynot aurait souhaitée après 1968, au lieu de la soumission CGT à l’Union de la gauche. Georges Séguy en tout cas l’a bien compris ainsi en prenant position pour une candidature d’unité au moment le plus chaud de ce débat. Dans Résister (L’Archipel-2008), il écrit ceci sur cet épisode : « En faisant échouer le projet de candidature commune de l’entente antilibérale, les rivalités n’ont pas seulement fait exploser les perspectives d’un rassemblement qui portait en son sein l’espoir d’une nouvelle gauche…etc. » (page 213). Mais cette expérience (sabotée par la direction PCF et par celle de la LCR, avec des raisons certes différentes) n’était imaginable que grâce au Non de mai 2005, un Non porteur d’alternative et pas de repli. Il est dommage que JL Moynot passe cela sous silence dans son livre.

Pour la « Grande Dame »

Dans un chapitre au centre du livre intitulé « Interlude », JL Moynot livre quand même une de clefs de son aventure intellectuelle. Faisant le bilan des reculs stratégiques de la CGT et des tentatives avortées, il estime qu’il ne voit « pas d’alternatives aux transformations et aux alliances évoquées » (entre-autre par exemple l’alliance, même conflictuelle, avec la CFDT). Et il a cette phrase qu’il met lui-même entre guillemets (page 329) :

« J’ai trahi consciemment ma classe d’origine et je n’ai nullement l’intention d’abandonner à son déclin la « Grande Dame » qui m’a appris à combattre pour l’émancipation du plus grand nombre, au travail et dans la vie ».

Mais attention : par « « classe d’origine », il désigne le grand cadre d’industrie qu’il aurait pu être à la tête de grands groupes sans doute, et peut-être aussi sa culture d’origine et son entourage. Et la « grande dame », c’est bien sûr la CGT, dont il doute de la renaissance.

Il justifie aussi sa prise de position assez tonitruante (article dans Le Monde) au moment de la crise Lepaon. Il oublie quand même de dire, là aussi, que si crise il y a eu, c’est peut-être parce que Bernard Thibault n’a jamais réellement fait confiance à la volonté démocratique qui s’exprimait à la fin de son mandat dans les structures CGT, et qu’il a voulu, « à l’ancienne » pourrait-on dire, imposer à tout prix sa propre idée de la succession.

Par ailleurs, ayant toujours été « cadre », aussi bien dans l’industrie que dans le militantisme (sauf PCF) il a sans doute une certaine façon de lire le monde à travers ce qui se passe au sommet. Loin de moi ici l’idée de magnifier « la base ». Mais le sommet est peut-être dans son parcours, après l’échec Séguy, un sommet de personnalités brillantes mais isolées (ou en apesanteur par rapport aux organisations), et pas suffisamment de vrais collectifs militants. Les tentatives décrites avec Bruno Trentin de la CGIL par exemple, pour rapprocher CGT et CGIL (et derrière cela l’entrée à la CES), font penser à une illusion de ce type, aboutissant ensuite à des « désillusions ».

Il n’empêche que la lecture de ce livre est salutaire pour comprendre 50 années de l’histoire CGT. Aux côtés d’un syndicaliste infatigable, malgré les échecs et les chausse-trappes. Et pour l’avenir, réfléchir avec Jean-Louis Moynot est indispensable.

Jean-Claude Mamet

30 juillet 2018.